吴介唐烈士二三事

2021年9月8日上午,我到安庆博物馆参观《奋斗百年路 起航新征程—-中国共产党安庆历史展》。让我耳目一新的,是展厅里的一组陈列柜,其中一节展陈的是请水寨暴动的原始文本,据博物馆宣教部陈恒介绍,这份文本出自安庆市委党史和地方志研究室,是首次亮相的革命文物。

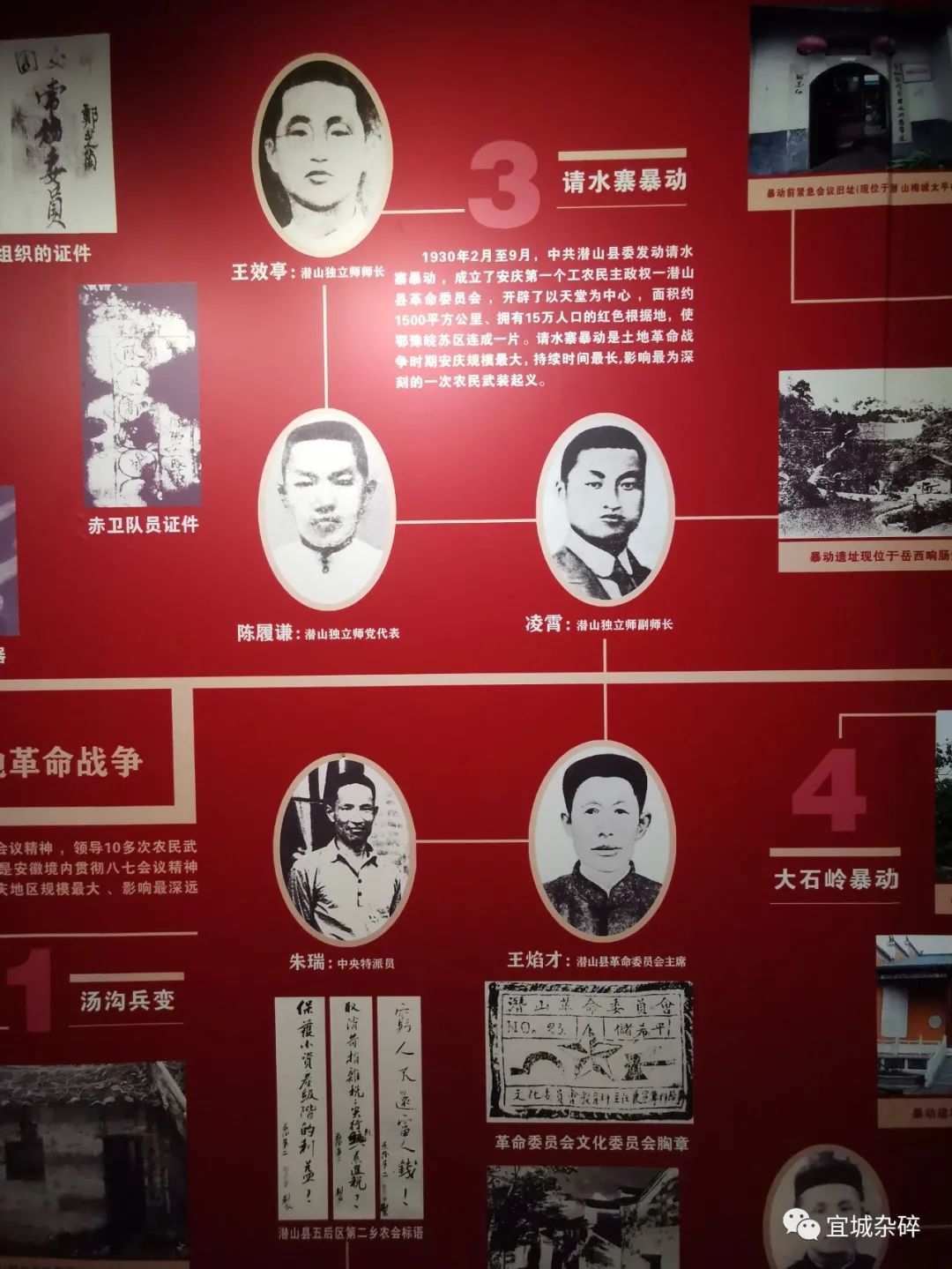

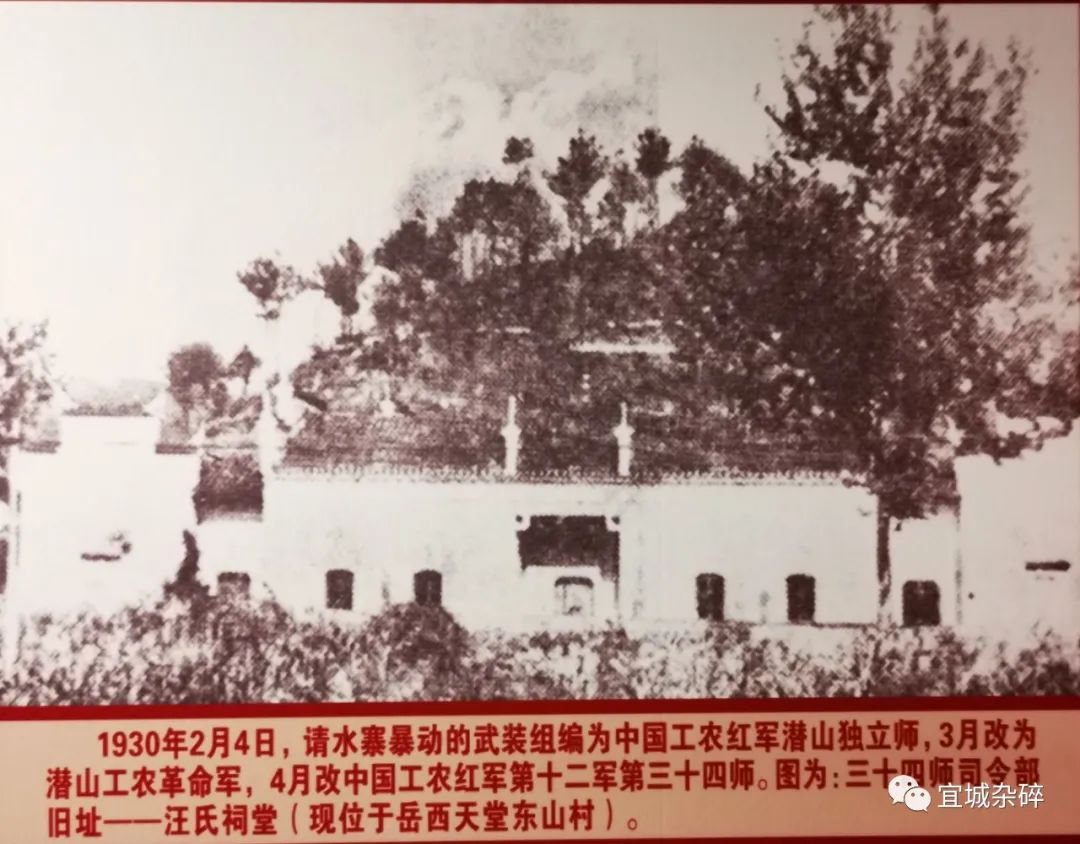

1930年2月至9月,中共潜山县委发动请水寨暴动,成立了安庆第一个工农民主政权---潜山县革命委员会,开辟了以天堂为中心,面积约1500平方公里、拥有15万人口的红色根据地,使鄂豫皖苏区连成一片,成为土地革命时期安庆规模最大、持续时间最长、影响最为深刻的一次农民武装起义。

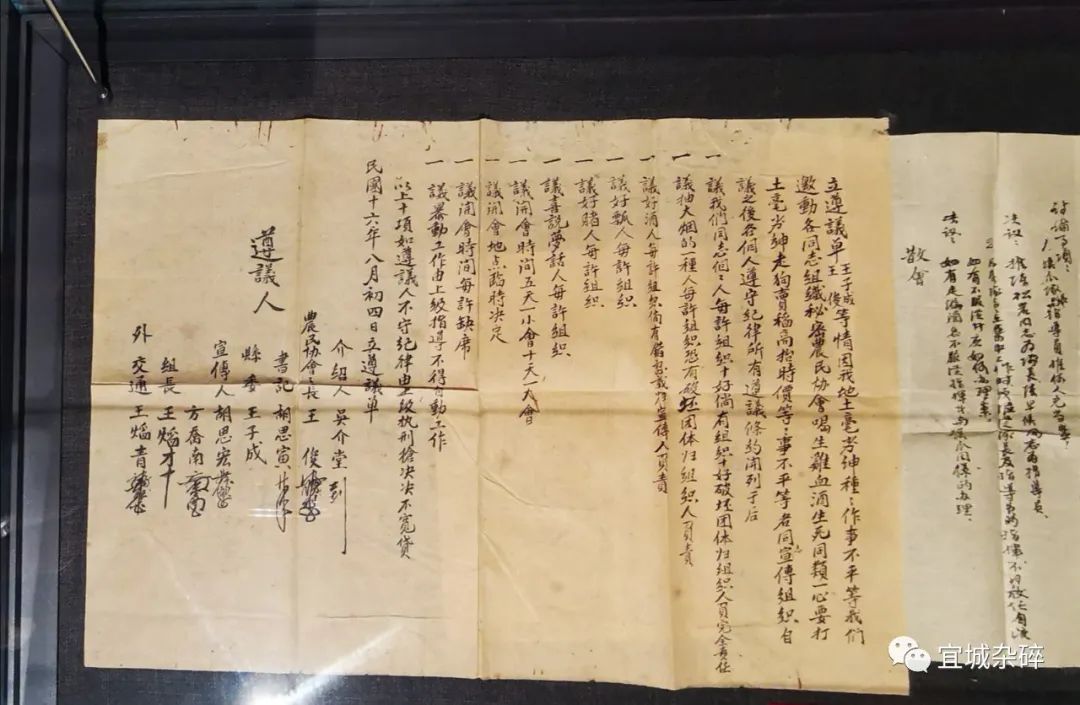

这次展出的原件,是一份遵议单,其实就是潜山响肠(今属岳西县)农民协会的章程,订立的时间是1927年农历八月初四。此文本经安庆市委党史和地方志研究室确认,系请水寨暴动酝酿时期的重要文件。内容我未及细看,倒是遵议单上“吴介堂”的签名吸引了我。

回溯2016年底,懒悟艺术馆开办《培原讲坛》,陆续请来梁东、白启寰、牛松胜先生讲解楹联,我耳闻目染渐成近朱者。近年来,我搜集整理了数千条安庆地方楹联,如陈延年、舒传贤的,大部分稀见记载。其中,就有吴介堂的楹联。

吸引我的吴介堂,亦作吴介唐,1901年4月2日出生在潜山县第六区响肠河(今岳西县响肠乡)独山村,在家乡读过私塾、小学,1922年考入安徽省立第一师范学校,1926年回乡创办自强私塾,继任响肠集成小学校长。1927年9月,经王步文、王效亭介绍,加入中国共产党并担任响肠支部书记。

吴介唐走马上任的第一件事,就是发起由县委王子成参加,以王俊为会长、胡思寅为书记、胡思宏和方乔南为宣传组、王焰才和王焰青为交通组的响肠农民协会,起草了以“生死同类,一心打到土豪劣绅”为宗旨的遵议单。博物馆这次展出的请水寨暴动文本,就是90年前,吴介唐等八人签署的遵议单原件。

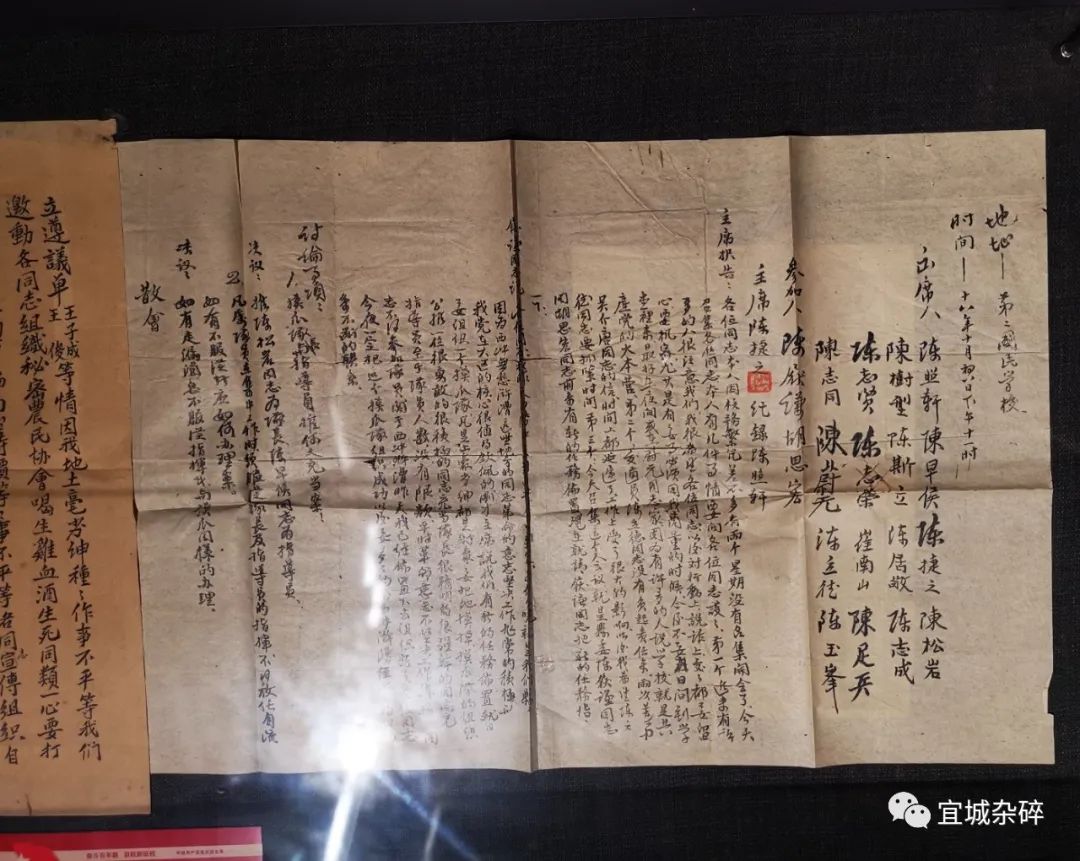

当天下午,我拜请博物馆宣教部陈恒,将展柜里的另一件文本---摸瓜队会议记录发给了我。经对比发现,摸瓜队就是在吴介唐、胡思宏的指导下,通过打击土豪劣绅中的怙恶不悛分子,在响肠、无愁、浒漕一带,为请水寨暴动筹粮、筹款、筹枪的革命组织。

时任中共潜山临委书记的吴介唐,公开身份是潜山县教育局长,他利用职权,撤换了一批思想守旧的校长和教员,改聘共产党人或进步人士接任,同时在学生中发展了一批共产党员,为请水寨暴动做了组织准备,培养了一批骨干力量。

1930年6月,王效亭率领的请水寨工农红军,攻打潜山县城失利,吴介唐涉嫌被捕。经多方营救,获释的吴介唐转移至贵池,继续进行革命活动。1933年,吴介唐担任中共贵秋东中心县委书记。1934年,吴介唐在青阳创建了徐村、柯村苏维埃政权和皖南游击队,配合方志敏的北上抗日先遣队,掩护主力红军西进长征。1935年5月,因叛徒出卖,吴介唐再次被捕,在青阳县东门外英勇就义。

吴介唐在响肠农会活动时,曾写下一幅楹联:

无地可逍遥,且扫却罗汉风云,放开眼界;

愁怀谁解识,幸带得响肠秋水,荡涤胸襟。

平仄对仗,尽在规制之中。妙的是,上下联的首字,合成“无愁”,和上联的罗汉、下联的响肠,既是岳西的地名,更是农民协会和摸瓜队活动的中心地带。吴介唐身处大别山腹地,却放开眼界、荡涤胸襟,把现实主义和理想主义完美的结合在一起,把“星星之火可以燎原”的火种,传播给参加起义的同志和战友们。

1931年,吴介唐在潜山转移至贵池的途中,即兴口占一绝:踏遍长淮过大江,关山处处是吾乡。世乱应忘家室虑,途长愿效犬马忙。这首二十八字的七绝,表达了吴介唐不畏挫折的乐观主义精神,展现了吴介唐为革命弃温情抛家室的忘我情怀,更体现了一位共产党人的如磐信念和必胜信心。

1935年5月,牺牲前的吴介唐,利用敌人迫其“悔过”之机,挥毫写下一联:

为政治翻身,牺牲无愧,

干革命到底,流血何妨。

和夏明翰“砍头不要紧,只要主义真”的就义诗一样,何等的壮怀激烈,何等的荡气回肠!

吴介唐的诗和联,收录于《岳西红色文化资源研究》。《岳西红色文化资源研究》是河北工程大学的研究成果,系统梳理了岳西在大革命各个时期编唱的红歌、红戏及红色文艺作品。文中写道:

在岳西红色文化资源中,烈士遗存的诗文、楹联、家书、日记占有相当重要的地位。特别是请水寨暴动前后牺牲的烈士,如王效亭、柳志杰、吴介唐、凌霄等,殉难时都很年轻,他们思想进步、追求真理、思维活跃、才华横溢,他们的诗文,无论是思想性还是文学性,都堪称佳作。

有意思的是,烈士遗存的诗文,有王效亭的近60首、柳志杰的80多首。作者偏偏将吴介唐仅存的诗1首、联2幅,归为上品。

我和《岳西红色文化资源研究》的作者素昧平生,不过对吴介唐诗联的评价,我们倒是所见略同。吴介唐1922年考入安徽省立第一师范学校时,得国文老师胡渊如的亲炙。渊如先生出身胡玉美家族,从学桐城吴汝纶,光绪十九年(1893)中举,任怀宁县教谕,参与了《怀宁县志》的编纂。1905年应严复之聘,执教安徽高等学堂,1914年应姚永概之邀,转教安徽省立第一师范学校。渊如先生著作等身,其中《劳谦室诗集》,以卓尔不群,得到严复的激赏。

胡渊如是名师、名诗人,而吴介唐恰恰就是那个得其亲炙的高徒!1926年,58岁的老师胡渊如,给24岁的学生吴介唐写了一篇“毕业赠言”:

余在师范学校所得士,其文辞法度固多可观者,然不能得其为人也。师弟相聚于一堂口讲指画,而发言质难者且寥寥,何从窥其行耶。即有一二,偶至吾私室喜与往复,然怀藏衷曲,亦不易察知也。其深相契合,心知其襟怀高洁,不为俗转移者,最先得三人焉,曰李则刚、徐道威、章绍烈,然于之言性与天道,则似犹有未达,不尽密合也。其密合而无间者有两生,曰戴定尘、李鸿钧,然亦但所见密合而已,于吾儒所为,戒慎恐懼正位居体之学,不闻其朝夕行持不懈也。其见密合,行持静功复有效者,仅李朝瑞一人而已耳。鸣乎,得其人何其难也。

吴君介唐,亦师范生,始固非吾弟子也。一日,偕其同学受之于余者光君时珍来谈,见其貌恂谨而淳慤,举止异流俗,若甚严师者,然心窃异之已。而坐定聆其言论,则已于性命之旨深有研究,且常事修养之术,从吾求进益,然后知貌恭作肃之有由也。余于是为之述,所闻抉摘妙竅,纳之正规,且究论天人之故,俾晓然于体用之不相离,以宏其兼善之量。君则出其怀中册,手录而谨存之。自后相过从,每见益欢,凡私衷所有蓋无不吐者。今届卒业,临别索言,而余亦于是时辞校事,深感得士之难,且喜吾子之潜修,独能追踨李生也,其寡过未能之怀深符乎。易传所云,天行健,君子以自强。异日所至,可量也哉,遂书此以为之券。

李则刚,著名历史学家、安徽省第一任博物馆馆长;徐道威即徐中舒,著名历史专家、古文字学家,历任复旦大学、北京大学、四川大学教授;章绍烈,著名翻译家,民国时出任安徽省教育厅督学。胡渊如将吴介唐与李则刚、徐中舒、章绍烈三位高足相提并论,如同当年严复对胡渊如的激赏,深感得士之难。

从文中看,胡渊如和吴介唐是忘年交,也是“志同道合”的契友。不过那时的道学,并非现在意义上的道教。二十年代初道学盛行,各个阶层都在探寻国家的出路、精神上的皈依。1923年的南水关道院,就开展过马克思主义的传播。吴介唐是不是在这儿接触了马克思主义,尚待新资料的发掘。

(张庆)