鸿雁归来又是春

■ 编者按

安庆市委、市政府立足本地资源禀赋,吹响“内搭平台、外联老乡”集结号。在集结号的感召下,一批又一批的在外安庆游子回乡投资兴业,用实际行动反哺家乡,赋能家乡发展,为改变家乡、发展家乡出智出力。自2021年以来,宜商回乡投资规模超1200亿元。

鸿雁归来又是春,阳光明媚照乾坤。故乡开创新天地,祥瑞之花香满村。宜商回乡,带来了产业回归、资本回流、项目回投,人才回聚更是为安庆“重振雄风、重塑辉煌”奠定了坚实的基础。一座现代化滨江城市正在加速崛起……

回家,为家乡做点事!

朱春林(左一)正在和工人交流包装盒生产要求。全媒体记者 罗少坤 摄

3月23日,在怀宁县平山镇工业集中区的一处厂房里,各类包装机械正在运行,一件件包装产品从生产线上下来,朱春林拿起一个怀宁贡糕的包装盒,看了看,与工人交流起来。

朱春林是这家企业的负责人,厂房外面不远处,企业的砖混结构新厂房主体已经完工,钢架结构新厂房地基也已打好。朱春林每天忙里忙外,因为今年,企业即将搬入新厂房。

朱春林今年43岁,是平山镇鸣凤村人。19岁时,他参军入伍,两年后退役,留在了北京。当时,他深知掌握一门技艺的重要性,所以谢绝了一位朋友介绍的钢材销售工作,而选择在朋友的包装企业做一名车间工人。

尽管当时工资较低,但朱春林每天沉在生产一线,刻苦学习着。仅用1个月的时间,他就掌握了包装生产的各种机械和技术。后来,他又在销售、管理岗位得到了锻炼。但是,朱春林总有一份执念——想为家乡做点事,因为乡情的牵引,他最终回到了怀宁。

回到怀宁之初,凭借着优秀的包装作品,朱春林先是在县工业园区一家彩印企业工作,之后开始跑市场委托加工。几年下来,他积累了很多资源,萌发了自主创业的想法。

2007年,朱春林向亲朋好友借了3万元钱,购买了一套包装后道加工机械,在平山镇租了100平方米的小厂房,作为个体户,生产起各类包装产品。

“前道工序交给其他企业,我们就是机器加人工,做一些包装盒末端生产。怀宁的贡糕、潜山的瓜蒌籽、望江的银鱼、太湖的茶籽油……当时我们的客户基本都是周边县的土特产企业。”朱春林说。

2012年,朱春林已经有了一定资本积累,于是投资400万元,购买了包装生产全流程机械,在镇工业集中区租下了2000平方米的厂房,工人也增加到30人。这一年,他成立了自己的包装公司。

随着企业不断壮大,朱春林也在尽自己所能为家乡父老带来利好。2017年,在镇党委、政府帮助下,他建起怀宁县第一个扶贫车间,增设培训室及工位,吸纳贫困户就业,最多时有十几人。

2019年,朱春林凭借自己在北京的资源,顺利引入资本,当年成立了一家新的联合公司,为平山镇招商引资工作做出贡献。2020年,公司在平山镇工业集中区购入10亩工业用地,作为企业一期用地。一期厂房5000平方米,于2022年10月开工,计划今年10月完工并投入使用。

“在激烈的市场竞争中,我们这样的小企业要能够成长,必须付出更多。”朱春林说,“要以真心换真心,要把客户关心的事真正当成自己的事,诚信才能做好这番事业。”

有一次,一家潜山的茶籽油企业急着参加展销会,需要一些包装盒,通过介绍找到朱春林。朱春林赶忙安排,从设计到粘箱成型,只用了1天半时间。晚上,他骑着摩托车冒着大雪将包装盒送到潜山客户手中,令客户十分感动,包装盒的外观、颜色也得到了客户肯定,从此与其建立了长期合作关系。

还有一次,一家食品企业需要一套端午节用的包装礼盒,做成鼓的形状。朱春林发挥想象,将礼盒做成圆柱鼓形,手提绳串入木槌,整体形象逼真。为了寻找木槌厂家,他跑了好几个县才找到,最终产品也让客户称赞不已。

近几年,朱春林的公司产品包括彩盒彩箱、工艺礼盒、纸箱、印刷品等,产值每年都以15%的增速在提升。2022年,公司产值超过2000万元,创税10多万元。目前,公司省内、省外客户有300多家,其中怀宁蓝莓企业就有100多家。

全媒体记者 罗少坤 通讯员 操振东

3月25日,安庆经开区老峰镇创业园区,一家汽车零部件公司里一派忙碌,工人有的在包覆汽车座椅,有的在运送零部件。

老峰镇通过自筹资金3.3亿元,建成总占地308亩,总建筑面积16.1万平方米的“三园一中心”四个项目,吸引在外成功人士返乡创业就业。现在已有16家企业入驻园区,年产值12亿元,带动周边群众就业800人。其中有3家是返乡创业企业,年产值8000余万,带动60余人群众就业。 全媒体记者 储永志 通讯员 丁伟 摄

“老茶乡”飘出“新茶香”

春来绿意生,在桐城市黄甲镇杨头村,沉寂了一个冬天的茶树,齐刷刷地冒出嫩绿芽,香气氤氲。3月24日,王博文又和乡亲们聚在一起,彩排舞狮节目,为3月30日举办的“2023·第二届杨头村桐城小花茶开园仪式”做准备。

“听茶歌、品茶艺、赏茶景、看舞狮、论茶道,届时我们将通过丰富的活动,大力推介杨头村的小花茶。”王博文说,今年是他回乡侍弄茶叶的第4个年头。

王博文在制茶车间查看茶叶杀青情况。通讯员 王忠平 摄

王博文出生的杨头村,平均海拔800米,群山苍茫,峰峦耸峙,为茶叶生产提供了得天独厚的气候条件,这里的村民世代以种茶为生。为打破传统“小锅小灶”式生产,2006年,王博文的父亲王忠平组织10余户茶农成立合作社,建起标准化茶厂,专门生产有机茶。合作社坚持不施化肥、不打农药。在父亲的精心操持下,合作社社员增加至110户,茶园面积发展至2000余亩,茶厂面积增加至1000余平方米,年产干茶8000多斤。

从小耳濡目染,王博文立志要回乡当茶农,他大学选了安徽农业大学的林学专业,毕业后又进入茶树生物学与资源利用国家重点实验室研学一年。2020年的茶季,王博文留在了家乡,在茶叶合作社担任理事,参与茶叶的种植、加工、销售事宜。

2020年受疫情影响,实体产业受挫,线上产业发展迅速。新茶农带回新理念,王博文主动发挥年轻人的作用与优势,积极协助各平台及政府部门举行的直播助农活动,踊跃参与了“齐心抗疫共助茶农”“探徽茶”“第一书记夸家底”“遇见美好安庆”等多项直播活动,让村民的茶叶找到了好销路,卖出了好价钱。

忙碌完一个茶季后,王博文发现“农户+合作社”的方式在进行市场化营销时有局限性。“农户负责茶叶种植,合作社负责加工和销售,但合作社面对的都是散客和老客户,很难开发新客户,也很难被客户信任,接到大订单。”王博文决定成立公司,通过“农户+合作社+公司”的农业产业化联合体模式,串联产前、产中和产后各环节,对杨头村茶产业进行综合利用开发,“农户负责茶叶种植,合作社负责加工,公司负责销售。”

随即,王博文组建了一支四到五人的年轻销售团队,并培养了一名销售主管,专门负责跑市场,建立线上线下一体化营销模式,将品牌推广和产品销售有机结合。很快,他便接到了大订单,成功对接上中国邮政的“徽乡茶”项目,让杨头村的小花茶走出了桐城,走向了全省,年销售额达100多万元。

今年,王博文又早早地接到了1000斤的夏茶订单。他决定将茶季拉长至6月,在生产完绿茶后,接着生产白茶和红茶,拉长茶产业链。进入3月,王博文就开始频频进山,目前已召集社员开了两次理事会,对2022年的茶园管理、采摘加工、销售宣传等工作进行了汇总报告,并对2023年的茶园病虫害管理、鲜叶采摘及收购标准、夏茶开发和品牌维护等方面提出了要求。

等茶园开园采摘后,王博文每天都要住在山上:早上7时起床,处理完茶园的适宜后,在9时左右将制好的干茶送到桐城市区的店里;忙完店里的事,11时又赶回杨头村,收鲜叶;下午接待客户,傍晚5时左右继续收鲜叶,7时后到茶厂安排茶叶生产,一直忙到凌晨2时左右。

现阶段,公司在与合作社、农户的合作下,参与经营茶叶2000余亩,年销售干茶1万余斤,直接带动农户100多户,户均年增收超过6000元。未来,王博文想把杨头村的农户和茶厂都整合起来,抱团发展,农户和茶厂按照统一标准,种植茶叶、加工茶叶,他负责市场推广,从茶园到茶产品全链条发力,让杨头村的优质茶叶走向全国市场,让“老茶乡”正飘出“新茶香”。

全媒体记者 查灿华 通讯员 朱璇 杜瑞

“跑步鸡”跑向广阔市场

3月23日,走进宿松县陈汉乡朱奇山的土鸡养殖基地,一只只放养的土鸡遍布山林,自由地觅食。它们有个别名叫“跑步鸡”,与平时所见的土鸡有所不同,每一只“跑步鸡”从出生就佩戴电子身份证,扫码土鸡身上的二维码就可以回看这只鸡每天的生活状态与养殖环境、饮食和活动范围等,还能查询到这只鸡跑了多少万步。

朱奇山在向来访者讲述科技赋能农业发展新模式。 通讯员 刘云飞 摄

“我们在养殖场安装了‘壹农源智慧农业供应链数字管理平台’,通过物联网技术采集鸡的信息,建立鸡的电子身份证,让土鸡可溯源,品质更有保证。”朱奇山介绍,这套系统是他们公司自主研发的,自2020年8月启动以来,他们已完成200多家智慧养殖基地的建设,已佩戴电子芯片标签的可溯源土鸡超过300万羽。他们还向入驻平台的养殖农户提供农业保险、饲料等服务,并推出“长三角生态畜禽云交易平台”,为畜禽养殖、农产品上行提供全产业链配套服务,帮助优质畜禽产品推向全国市场。

1981年出生的朱奇山,20岁到上海闯荡,成为一名连续创业者。他先后创办过数码电子产品连锁经营企业、户外运动企业、数字动漫企业。2015年,他在参加宿松县在上海举办的招商会时,感受到了家乡对返乡创业人士的期待与重视,同时也发现返乡从事农业领域的创业时机已经成熟,于是在2016年回乡投资建厂,创办宿松县满口香电子商务有限公司,打造原生态生鲜食材供应链。

“我首先卖的是家乡的黑土猪和土鸡。”在充分了解城市消费者的需求后,朱奇山用了两三个月的时间去研究猪肉,他把一头猪分成了20多个部位,按照不同的部位,分成单个SKU (库存量单位),满足用户所买即所需的要求;在包装上,他采取400克到1000克不等的轻小包装,满足城市年轻人快捷便利的高节奏的生活方式。2016年全年,他的店铺线上线下收入共计近2400万元。他的“金蝉土猪”“金蝉土鸡”销量常年位居淘系平台前三。

为满足网店需求,朱奇山先后建了黑猪和土鸡养殖场,商品标准化中心,包括生鲜生产分割车间、炼油车间、熟食生产车间、冷库和配发车间等。为了证明黑猪和土鸡的品质,他还购买了很多溯源系统,但后台数据无法自行采集,需要手动填写,他觉得系统不够真实,故而又成立科技公司,自己研发能自行采集数据的溯源系统。

投资2000多万元,经过8个月的研发,“壹农源智慧农业供应链数字管理平台”在2020年8月正式推出,平台通过物联网技术自行采集养殖畜禽信息,建立畜禽的电子身份证,并通过大数据分析和区块链技术,为行业提供科学的供应链管理方案。目前,他们已经在宿松县建立了200多家智慧养殖示范基地。基地生产的农特产品在京东、阿里等电商平台热销,去年全年产值达到1.3亿元。

2022年,朱奇山和团队又研发出数字乡村农旅圈App,这是一个农业和旅游相结合的平台,聚集了朋友圈、微博和商城,已在宿松县陈汉乡、趾凤乡、北浴乡等乡镇投入使用。“我们通过科技向农业赋能,以金融催化传统农业转型现代农业,致力于打造科技农业领域智慧供应链数字化平台。”朱奇山介绍,公司下一步将在安庆地区建设1000家智慧养殖基地,通过数字科技为中小农业养殖基地建设诚信体系,构建农产品出村进城桥梁,助力乡村振兴。此外,公司还将利用自身三产融合的优势,协助政府谋划建设产业融合示范园;与各乡镇政府共同携手,结合宿松各乡镇的产业特点来建设产业示范园打造共享型生产车间,通过产业聚集的规模效应来把本土产业做强做大。

全媒体记者 查灿华 通讯员 刘修远 余婷

大学生果农的“百万”路

岳西县响肠镇请水寨村岗屋组,地处深山,平均海拔600多米。山深人稀,又没有什么特别的自然人文景观,所以,在方成鹏返乡创办家庭农场之前,当地人决计不会想到,会有人到此地游玩。

方成鹏正在向乡邻介绍果树种植技术。全媒体记者 何飞 摄

然而,现在情况大有不同,用方成鹏的话说:“我的桃园去年5月24日开园,5月25日就没有果子了……”3月17日下午,说起这些时,他正站在一片盛放的桃花之中。风起时,桃林里落英飞舞,年轻的果农眉飞色舞地讲着——或者说,是在展示着,自己的创业思路、历程以及现今的收获。

首先,方成鹏向记者展示了,一名1989年出生的青年果农,是如何重视果园的现代化建设的。“现在我有6台微耕机,3台果园运输机,12台割草机,2台开沟施肥机,1台粉碎回填机……这些机械,不仅节约了许多人工成本,也有利于我们做绿色食品。比如,除草靠人力太难太累,除草剂又不环保,运输机结合除草机,就能快速有效地实现除草。”

说到绿色环保,方成鹏又讲到了自己的经营理念。“我们一直坚持用有机肥和高效低毒低残留农药。果园里的土壤,经过这些年的改造,已经富含有机质——在我的果园随便找个地方随便一挖,就有许多蚯蚓。另外,我还有一个‘爱好’:特别喜欢向农科院等专业机构的果树团队要新品种试种。”

这个理念则源自他的初心。“一开始我回乡做水果种植,就是冲着高品质去的。”他说,2016年大学毕业回乡时,本来是准备做水果批发生意的,奈何没有找到高品质水果的进货渠道,便想着干脆自己种好了。

“你在大学是学果树种植的吗?”面对记者的这一疑问,方成鹏笑出声来,连连摆手道:“不是,不是,我是学计算机的。”

“专业不对口”这件事对于方成鹏的事业并没有太大的影响,这得益于“兴趣是最好的老师”。“我就是对种果树有兴趣。”他的家四面环山,且都是芭茅或低效林覆盖的小山丘,对于当地群众来说,这山,既没有景色,也没有收益。“我就从家门口的小山种起,一年扩大一点。”

脚踏实地的“滚雪球”模式,虽然很慢,但是很稳。经过数年的发展,成鹏家庭农场的果园规模已达120亩,有冬桃、雪梨、油桃、樱桃、山楂等数十种水果。

去年5月,他第一批种下的桃树迎来了第一个采摘季,他也初步享受了成功的滋味。“去年,除了支付工人工资10多万元,以及农资成本之外,我个人大约挣了10多万元。”

“今年呢?”问到这个问题时,方成鹏一定要记者到梨园再讲:“看看我的梨树,我当场告诉你。”

“这都是花芽,都是要开花的。开花,就是要结果。我们这个品种叫金秋蜜梨,梨子又大又甜水分还足,平均重量有1.2斤。我估算了一下,今年一棵树大约能结50斤,整个梨园今年就能有超过20万斤的产量。按五块钱一斤的价格计算,那就是超百万元的产值……”就在梨树边上,方成鹏盘算着他的第一个“百万”。

第一个“百万”近了,而“雪球”仍在滚动……方成鹏说,他依然会在家乡的土地上耕耘,等待着下个“百万”,下下个“百万”……

全媒体记者 何飞 通讯员 梁月升

十年打拼点亮万家灯火

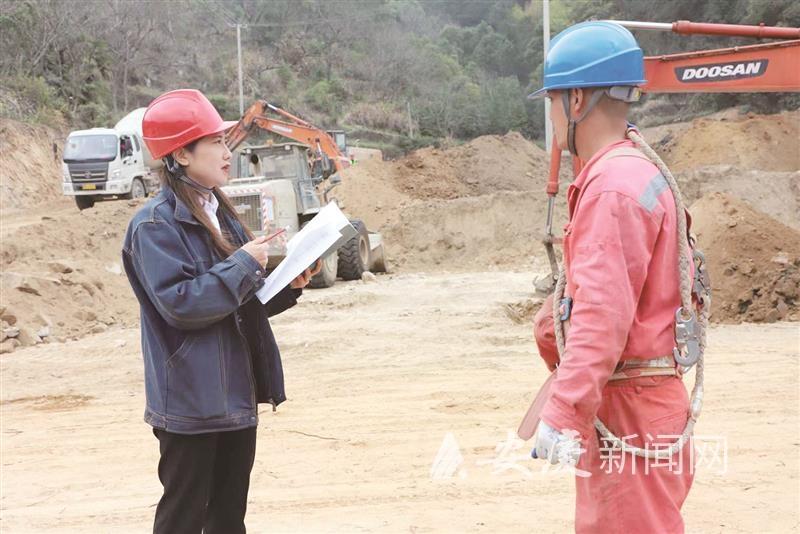

3月16日,在太蕲高速天华镇锦鸡村施工工地,尘土飞扬、机器轰鸣,一位年轻女性头戴安全帽,细致查看现场电力施工的施工情况,嘱咐施工人员务必规范操作,并详细做好安全记录。她,就是安徽华安电力科技有限公司总经理翟卫芳。

“安全无小事,每一次施工我们都要查验安全设备,确保施工人员操作安全和人身安全。”话音刚落,翟卫芳又立刻投入工作。

翟卫芳在电力施工场地检查施工情况。通讯员 刘灿 摄

一直在公司上班的施工队长卢林对此深有感触:“尽管翟总是一个女性,但她经常来工地查看,工作非常认真,在工作方面和生活方面对工作人员都很关心。”

1983年出生的翟卫芳,在创立公司之前,和大多数人一样是位普通打工族。2018年,为了陪伴孩子上学回到家乡太湖。教育孩子和开拓职场对于女性来说本身就是很难平衡的事,但在翟卫芳身上,让人们看到了女性的AB面,一面是家庭,一面是事业。相对于坐在办公室光鲜亮丽的精致职场女性,翟卫芳展示的女性形象从来不止一面。

回到家乡后,和其他的全职妈妈不同,翟卫芳在陪伴孩子的同时仍不忘学习知识,寻找创业机会。2020年,因丈夫从事电力工程施工工作,机缘巧合之下接触到电力行业。一番了解下,翟卫芳有了创业的想法。说干就干,雷厉风行的她通过走访和网络了解到家乡政府对回乡创业人士有一系列政策支持,这更坚定了她创业的信心。最终在政府和亲友的帮助下,她创办了属于自己的电力工程施工企业。

创业初期,许多意想不到的问题扑面而来,市场低迷,同行竞争激烈,公司也曾一度陷入经营困境。开弓没有回头箭,创业本身就是一条充满风险和挑战的路,翟卫芳亲力亲为,四处奔波跑业务,公司承建的大大小小项目数十个,从施工准备到竣工验收,她全程参与,力求尽善尽美。

为了扩大业务,翟卫芳四处奔走,加强对接。同时,为了提高公司员工业务素质,她还经常组织专业知识培训和安全管理培训。

“有时候天气比较恶劣,但是计划已经上报,无论刮风下雨我们的工人都要去施工。”和大家一起为千家万户点亮灯火,照亮前行的路,就是翟天芳和她的公司员工每天在做的事。

“只要认准目标、能吃苦、有恒心,就没有办不成的事。”这是翟卫芳在十多年打拼岁月中总结出来的经验,也是她一直以来坚持的人生信条。

成功没有捷径,深耕自己才是关键。在繁忙的工作之余,翟卫芳经常利用碎片化时间学习电力专业相关知识,通过自己的努力取得了中级电工证。她笃信一个优秀的管理者要不断强化业务知识,拓宽学习面。如今,她的公司业务及规模不断扩大,年营业额也逐年上升。

谈及回乡创业的感受,翟卫芳说:“以前在外打工漂泊不定,现在回乡创业看着公司越做越大,人员也越来越多,感觉人生有了目标,也有了归属感和成就感。”

饮水思源,坚持和感恩是一个人身上最宝贵的品质。随着公司规模越来越大,手中的财富也多了起来,翟卫芳不忘回馈社会,用涓涓爱心浇灌太湖慈善之花,每年都要拿出公司一部分资金用于公益事业,除了积极响应政府号召参加集体性社会公益活动外,还主动联系帮扶困难群众,为他们提供就业岗位,帮助他们解决一些实际困难。目前,公司已带动28名农民工就业,5名下岗职工再就业。

全媒体记者 汪秀兵 通讯员 刘灿 石杨娟

为家乡的茶产业带来活力

3月16日,记者走在潜山市深山里的一处茶园,清香四溢,所见皆是青翠的茶树,整齐排列、遍布山坡。茶园中,水泥路四通八达,隐约可见几座亭子,点缀其中,甚是好看。

这里是五庙乡红光村学生坳,一位“90后”姑娘程翠萍自豪地介绍着自家茶园的新变化:“通过这两年乡‘四宜’特色村镇项目实施,茶园里新建了2000多米长的水泥步道和水渠,以及亭子、书屋、‘网红’座椅,还安装了20多个监控……基础设施提升了,茶园也成了村里的一处新景点!”

邻县种植户前来考察程翠萍(左一)的茶叶加工厂。 通讯员 金旭明 摄

程翠萍今年32岁,家中世代以种茶为生,小学时的她,到了采茶季,一放学就帮家里采茶。2013年大学毕业后,学美术设计专业的她,成为安庆市区一所高中的美术老师。但是她心系家乡,对家乡茶叶情有独钟,一年多之后,她选择跟从内心,回到家乡做了一名茶农。

“家乡的茶这么好,但多年来销售都不太好,做的都是周边低端的批发,重量轻质,利润不高,而且没能有效推介出去。我当时就想回来,把自己所学的专业知识以及互联网运营知识用好,把家乡的茶产业做起来。”程翠萍说。

回到家乡之后,在家乡政府的组织下,程翠萍她和其他茶农一起,到浙江、山东等地茶园和加工厂参观学习。通过学习考察,她深受启发:要提高茶叶品质就要从制茶机械入手。回来之后,她努力做家人的思想工作,购买一批先进制茶机械。但家人并不理解,而且缺少资金,万一投资没有效益,岂不是自讨苦吃?但父亲程义敢最终拗不过她,开始支持她的想法。

从2016年起,程翠萍将家里的制茶机械逐步更新,总计花费十几万元,其中还有贷款购买的机械。因为硬件的更新,当年她家的茶叶就好评不断、供不应求。在她的影响下,周边茶农们也开始改变观念,积极投入新设备,助力茶叶品质提升。

“酒香也怕巷子深”,好茶叶同样需要“吆喝”。一开始,程翠萍只是在微信朋友圈和淘宝网店宣传家乡和自家的茶叶,随着抖音直播销售的火爆,程翠萍慢慢地学会了做一名主播,自己开号,为茶叶“吆喝”起来。她还和其他返乡创业青年合作,依托企业平台,一边负责供货,一边担任主播,共同推介家乡茶叶。因为亲身参与种茶的每个环节,她和直播观众介绍起来头头是道,在茶园现场解读家乡的绿色生态,也让观众身临其境,茶叶销售异常火爆。

2020年,程翠萍成立了自己的家庭农场,次年成立自己的公司,逐步将家里40多亩茶园扩大到200亩,2021年又新建了一个500平方米的茶叶加工厂。

“我们茶农一年忙到头,太辛苦,我当时是既希望她回来又不希望她回来。但这些年来,她确实为家里乃至家乡的茶叶发展带来了活力,带来了变化!”程义敢说。

采茶季即将到来,又要进入日夜忙碌的状态,程翠萍已经联系好了采茶的人手,茶叶加工厂的机械和线路也已经检修了一遍,确保接下来的采茶、加工顺利进行,获得好的收益。

全媒体记者 罗少坤 通讯员 陈泽华 陶瑶