【文物自介书】什么样的山,让鬼子畏之如虎?——大横山抗日保卫战遗址

1944年2月19日,鬼子新组建的独立步兵第6旅团独立步兵第214大队进驻安庆,负责安庆周边的所谓“警备”任务。

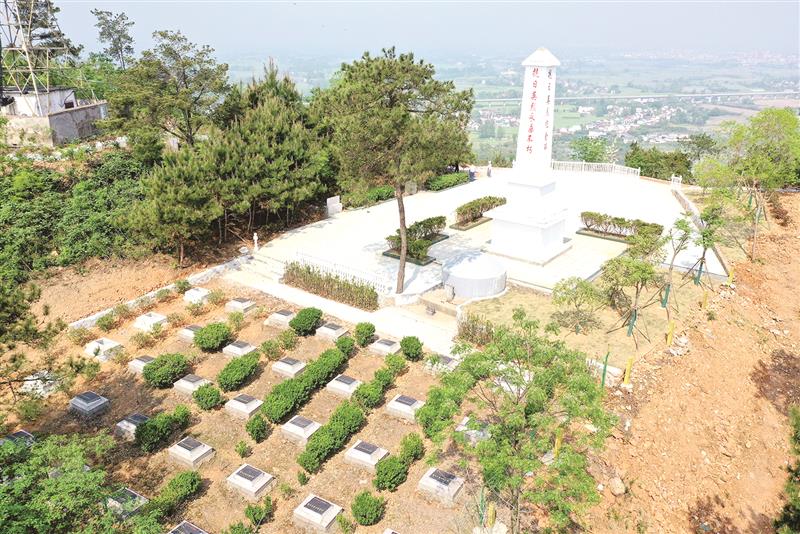

大横山抗日烈士陵园。 通讯员 钱文晨 摄

接下这个任务时,这帮鬼子的头儿,也就是大队长远藤典邦中佐,还挺郁闷的。这种郁闷的心情,在旅团长多田保少将命令第214大队“实施示威行动,出兵打击敌军的嚣张气焰”时,达到了新的高度。

中国有句古话——识时务者为俊杰。这个远藤,大体上是很想“识时务”的,一度以“新编部队团结力弱、装备低劣、训练未成”为由想要推掉这个任务。奈何他终究没有继承“下克上”的光荣传统,最终还是执行了上级的命令。

鬼子口中的“敌军”,当然就是咱们这边的部队了。那么,又是哪支部队如此威武,让鬼子少将直呼“嚣张”呢?48军176师527团。

鬼子也不是傻子,不会冒冒失失跑到包围圈里去。为了向176师“示威”,鬼子可没少花心思,准备工作也做得足足的,不仅出击前了解清楚“大横山有敌约一个营,后方不远是敌师部”还制定了“急袭敌师部,然后在拂晓前迅速返回”的计划。

中国有句新语——不出意外的话,一定会出意外的。3月2日,远藤率大队部、第1中队、第2中队一个小队、第4中队、通信队、步兵炮队444名日寇,浩浩荡荡地就出发了。

就说444这个数字吧,看着就很……其实,当时就有鬼子“有一种不祥的预感”。为什么这么说呢?分享一个无用的小知识:对于数字“4”,迷信的日本人会很忌讳,因为日语中“4”与“死”是同一个读音……嗯,“谐音梗”是不分国界的。

带着这番“好兆头”出发的鬼子兵,完全没有计划中的从容,原本计划拂晓前返回,结果是到了次日天亮才对我军位于大横山的阵地展开进攻。

战斗结果同样出乎鬼子意料:本想示威,却得了个威风扫地。第527团的抗战将士们对来犯日军迎头痛击,机枪、迫击炮的火力以及反冲锋,给日军造成了大量伤亡。

最惨的就是鬼子第1中队——进至大横山北侧,随即遭到我军前后夹击腹背受敌,几近全灭。鬼子第4中队也好不了多少——兵力只剩下一个小队多一点的代价。在第1、第4中队中间投入的第2中队一小队,也遭到我军猛烈火力杀伤,小队长等人相继战死。

3日上午10时,鬼子撤退,“示威行动”失败。

实际上,这并不是鬼子第一次进攻大横山。鬼子在一块石头上多次撞得头破血流,恰恰说明了这块石头的重要性。

彼时安庆至桐城主要途径有两条,即“东大路”与“西大路”。“东大路”途经两个集镇:双港和练潭。双港到练潭的路,整体还算平整,除了大横山……该山不算太高,海拔153米,不过长达1.5公里的独立横排山峰拔地而起,呈东北西南走向,形成南北屏障,故得名。反正就是横在中间,突兀得很。

类似鬼斧神工般地形,历来是神话传说故事的高发地,大横山自然也不例外,有个关于秦始皇的传说。故事里,这座山是别处移来的,主要作用是阻挡长江洪水。

传说中的洪水有没有挡住,我们不得而知。现实中的鬼子,它确实挡住了,还挡了好多次,以至于鬼子将大横山称为“大虎山”。

抗日战争时期,国民政府派兵据守大横山,并在山上修“之”字形环山战壕四道,筑碉堡4座,其中主碉堡设于山顶制高点,面积40平方米,以此阻击日军进攻。1938年至1944年间,中国军队与日本侵略军在此反复展开争夺战,有史可查的战斗就达7次,其中较大的战斗有两次。

除了前文讲到的1944年3月的那一次,还有一次发生在1939年9月28日。

当晚,驻安庆日军300余人夜袭练潭镇,妄图攻占大横山这一战略要地,打通安庆至桐城的东大路。守军国民党176师1056团遂在敌人必经之道布下伏兵。当敌人进入伏击圈时,首先凭借居高临下的地形,用重机枪封锁敌军退路,再堵截包围,置日寇于火力网中。经—昼夜激战,1056团以伤亡官兵30余人的代价,毙伤日军200余人,俘敌少尉1人,并乘胜追击收复练潭镇。

176师1056团的团长正是多次出现在“文物自介书”栏目的莫敌。之前的“文物自介书”(《古刹所见的悲壮与希望》)曾提到,1939年的中秋夜,莫敌团长参与了夜袭望江县城的战斗。而1939年9月28日,正是农历八月十六,他很可能赶不及参加此次战斗。

其实,无论是1056团,还是527团,对日作战的每一次胜利,都是抗战将士用鲜血换来的。

在1944年3月的那场战斗后,大横山南坡就多了一座抗日阵亡烈士墓。烈士墓里,一个名字被刻在石上,立在山上——农有德。他的事迹也被各类文史资料记录了下来:在短兵相接的过程中,176师下士农有德等在危急关头,拉响手榴弹与敌人同归于尽。

能让鬼子畏惧的,当然不是山,而是守山的人。

专家说文物

很多的名字,很多的事迹,并没有记录下来,但大横山一直记得——79年过去了,在位于桐城市双港镇的大横山烈士陵园里,农有德烈士墓碑上的字迹,依然清晰可辨。

“从1938年到1944年,在围绕大横山一带的争夺战中,我抗战将士抛头颅洒热血,让大横山成为日寇拔不掉的‘眼中刺’,故日军称大横山为‘大虎山’。”9月16日,桐城市委党史和地方志研究室主任陈俊介绍,2006年,为告慰先烈们的英灵,教育后人牢记抗战历史、勿忘国耻,双港镇党委、政府发动全镇干群捐资,并拨款修建大横山抗日烈士陵园,除对原建的抗日烈士墓进行了重修外,还建立了一座抗日英烈纪念碑。2022年,桐城市又安排专项资金80余万元对烈士陵园等保护设施进行翻新、修缮。修缮完工的烈士陵园面貌焕然一新,环境也更显庄严肃穆。

(全媒体记者 何飞 通讯员 湛峰)