丹心耀国 矢志不移

——追溯邓稼先的精神品质和家国情怀

1924年的6月25日,怀宁县五横邓家大屋铁砚山房(今宜秀区五横乡白林村)里,人们又一次以喜庆地忙碌迎接着一个新生命的到来。那时,沉浸在喜悦之中的人们大抵上不会预料到,正是这个婴儿的诞生,让这座古朴的老宅,在若干年后又多了一个响亮的称号——邓稼先故居。

有人说,邓稼先虽然出生在安庆,但在家乡生活的时间非常有限,8个月大就随家人离乡北上的他,对家乡的灵山秀水应该毫无记忆,或许只有填写表格中的籍贯一栏时他才会想到“安徽怀宁”四个字。其实不然,安庆不仅是孕育邓稼先生命的土地,还是孕育邓稼先精神品质和家国情怀的土地。

邓稼先精神品质的源头在哪里?

无论是怀宁县邓稼先生平陈列展,还是宜秀区邓稼先故居,都能从展示的文物和资料中看到一个信息:邓稼先与杨振宁有着深厚的友谊。

邓稼先生平陈列展。 全媒体记者 江胜 摄

作为与邓稼先有“50年的友谊,亲如兄弟”的著名物理学家,杨振宁曾于1993年发表了一篇题为《邓稼先》的文章。这篇一位科学家为另一位科学家写作的评传,被《人民日报》全文刊登,2016年,此文还被部编版语文七年级下册课本全文收录,堪称经典。

文中有一章节“邓稼先与奥本海默”,杨振宁专门回忆了自己与两人的交往经历,并对比了两位在各自国家原子弹研制领域的领军人物和功臣截然不同的性格和为人:奥本海默善于辞令,锋芒毕露,“佩服他的人多,不喜欢他的人也不少”;邓稼先忠厚平实、真诚坦白,“人们知道他没有私心,人们绝对相信他”。

对“最敬爱的挚友”,杨振宁推诚不饰地评价道:“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的最高奉献精神的儿子。”

“中国几千年传统文化”是什么?其“所孕育出来的最高奉献精神”又是什么?答案,在邓稼先的家乡可以找到。

“我的祖籍是安徽怀宁县。1924年,我出生在那里。”在《回忆父亲邓以蛰》(1999年由许鹿希整理发表)一文中,邓稼先提到家乡时如是写道。

文中还写道:“根据家族史料,邓家远祖原居江西省鄱阳县郊外农村。元朝末年农民大起义,此地及附近各省长期战乱,明太祖朱元璋统一中原后,下令这一地域的大批农民迁往安徽,我家祖先邓君瑞带领全家迁至安徽怀宁县城外四十里的地方,从此,邓家就在这里定居下来。这里青山绿水,村前巍峨峻峭的峰峦名曰‘麟峰’,山下一块形如磐石的平地名曰‘白麟坂’。邓家就在倚山面水的‘白麟坂’建起了家园。后来传到六代先祖山人邓石如。石如公成为清代大书法家、篆刻家,家族已发展成三个大村庄:邓家大屋、邓家老屋、邓家燕屋。”“山人因受毕秋帆赠四铁砚,故以铁砚山房作斋名。山人的祖父对明史深有研究,酷爱书法、精于绘画,山人的父亲也擅长诗词书画,并喜爱刻石。山人的四世孙——我的祖父,名艺孙,字绳侯,一生从事教育,曾任安徽省教育司长。”

“白麟坂”在如今通常被写作白麟畈。在现存邓石如的真迹中,有一方印“凤桥麟坂旧茅庐”,证明“白麟坂”的写法也存在已久。

从这些文字不难看出,虽然在白麟畈生活的时间少之又少,但邓稼先对于家乡和家族的历史了解颇多。

在这篇回忆父亲的文章中,邓稼先为什么要用大量的篇幅追忆先祖呢?显然,因为他知道,他父亲的优秀品格,与白麟畈邓氏家族的家风有着密不可分的关系。同理,我们可以知道,邓稼先的优秀品格,与白麟畈邓氏家族的家风有着密不可分的关系。

白麟畈邓氏家族有着怎样的家风呢?家族中又有哪些优秀的传承者呢?答案,依然在邓稼先的家乡可以找到。

邓石如最珍贵的财富是什么?

无论是在北京的故宫博物院、国家博物馆,还是在省内的安徽博物院、安庆博物馆,邓石如的作品都被视为珍宝。然而,邓石如给这个世界留下的“珍宝”,远不止于此。

邓石如,邓稼先六世祖,1743年出生于白麟畈邓家大屋。他本名琰,石如是字。这种世人多称呼一个人的“字”,而不熟悉其“名”的现象,被称为“以字行”。“以字行”非常普遍,如张仲景、房玄龄、薛仁贵、刘伯温、纪晓岚等,其产生的原因也多种多样,邓石如则是因为要避嘉庆皇帝爱新觉罗·颙琰的讳。此外,邓石如还有很多其他称呼,包括后更字“顽伯”,以及号“完白山人”“笈游道人”等。当然,最常见的还是邓石如。

试想一下,在“官本位”思想十分严重的中国古代社会,一个一生都没有取得功名的布衣,要在文化艺术上取得多么卓越的成就,才会让那些高高在上惯了的“官老爷”将其奉为开宗立派的大师?

不仅前路漫漫,邓石如还输在了起跑线上。邓氏祖上明初迁居白麟畈,世以耕读为业,至邓石如已十三代。虽然祖上也富有过,但到他这一代经济条件并不算好。确切地说,是祖上三代都称不上富裕。

邓石如9岁随父亲仅读过一年书之后便辍学在家,14岁就要“逐村童采樵、贩饼饵,负之转鬻”赚钱养家。

邓稼先生平陈列展。

好在,物质并不富裕的邓石如,收获了不菲的精神财富:祖父邓士沅,酷爱明史和书画,以隐逸为乐事;父亲邓一枝,“博学多通,工四体书,善摹印”,自刻印“其人瘦而傲”。毫无疑问,邓石如的性格和爱好受到了家风的影响。

对于家风,邓石如不仅有继承,还有发扬。无论是对艺术孜孜不倦的钻研精神,还是对名利一以贯之的淡泊态度,他都发挥到了一定的高度。是的,淡泊不等于“躺平”,如果邓石如仅仅将写字刻印视为谋生的手艺,没有把工作干成事业的决心,没有“每日昧爽起,研墨盈盘,至夜分尽墨,寒暑不辍”的努力,又怎会成为“千年一人”“一代宗师”?

淡泊如完白山人,或许并不在乎两百多年后的人们献上“千年一人”“一代宗师”之类的赞誉。但是,他大概率会在乎知己好友如何看待他。

曾任望江知县的云南人师范,就是邓石如的知己好友。师范在自己的作品中称,“石如”二字来自邓石如想要表达的“不低头、不阿谀逢迎,人如顽石,一尘不染”的人生态度。

师范的看法应该是准确的,因为他欣赏邓石如的作品,更清楚邓石如的人品。和杨振宁一样,师范也曾写下文字推诚不饰地褒扬挚友邓石如。对于好友的成就,师范评价道:“诗文字已成三绝,汉晋唐容萃一身。”对于好友的品格,他评价道:“难得襟怀同雪净,也知富贵等浮云。”

邓石如和师范共同的好友、语文与历史教科书必然出现的人物——桐城人姚鼐,也常常向好友邓石如赠上诗文,或表达支持,或表达赞赏,有一副对联流传最广:“茅屋八九间,钓雨耕烟,须信富不如贫,贵不如贱;竹书千万字,灌花酿酒,可知安自宜乐,闲自宜清。”

毕沅,即邓稼先文章里提到的毕秋帆,为乾隆二十五年(1760年)状元,喜金石、善诗文、研经学。毕沅在湖广总督任上,府中幕僚名士云集,鲜衣怒马,一身布衣的邓石如在其中堪称“异类”。对此,毕沅赞曰:“山人吾幕府一清凉散也。”当邓石如辞职时,毕沅挽留不成,只能送上铁砚和一大笔钱表达敬重之情。

回乡后的邓石如用这笔钱买田建房,这才有了铁砚山房。现藏于安徽博物院的《完白山人放鹤图》,立于松石间的邓石如荷笠持竿泰然而立,一仙鹤环之而自在翱翔……描绘的就是邓石如的晚年生活。

正如画中,邓石如的确于1796年养过一对仙鹤,雌鹤于1801年为人所毙。经历过丧妻之痛的邓石如不忍心看雄鹤孤鸣,将其寄养在集贤律院(原为安庆集贤关附近的一座佛庙)。1803年春,安庆知府樊晋强笼鹤而去。邓石如愤书千言长文以讨之,这便是著名的《陈寄鹤书》。归来的雄鹤仍被寄养在集贤律院,1805年农历四月于山中竹林与巨蛇相斗而亡。同年农历十月,63岁的邓石如因病卒于家中。师范闻之悲吟:“山人随鹤化,齐向白云乡。”

不过,襟怀如雪净、视富贵如云、信富不如贫、知安自宜乐的“清凉散”,能富到哪里去?更何况邓石如还是一位乐善好施、喜欢旅游的人。可以确定的是,邓石如去世时能给只有10岁的独子邓传密留下的,金银细软、房屋田地必然不多,真迹墨宝、艺术杰作必然不少。不过,他留下最大一笔遗产,还是精神财富——他曾从家风中继承的力量,加倍赋能后传给了后代。

铁砚山房曾吹过什么样的风?

邓传密,字守之,邓稼先五世祖,1795年出生,书法家。邓传密毕生极力搜集邓石如遗墨、金石,并以唐人双钩之法摹之,篆、隶有家法,学问精湛。清代大书法家何绍基称赞邓传密的书法:“上客有邓子,法绍斯冰严。”“斯”指小篆的整理人、篆书大家李斯;“冰”则是唐代篆书家李阳冰;“严”就是邓传密的父亲邓石如了,因为古人称别人父亲为“令严”。

铁砚山房。 全媒体记者 江胜 摄

邓传密和父亲一样没有做过官,一样也给总督级别的官员做过幕僚,这个总督名叫曾国藩。邓传密及其子邓解曾同为曾国藩幕僚,在此期间,邓解先于邓传密去世,留下独子邓艺孙。

邓艺孙,字绳侯,邓稼先祖父,1857年出生,教育家。邓艺孙幼承家学,诗文书法皆清迥绝俗。

关于邓艺孙的为人,同为教育家的李光炯是这样评价的:“公性亢直,不丝毫曲徇人,激浊扬清,直道正行,急公益,不纤毫内顾家私,遇公义所在,及朋友急难,常倾家以赴之,而自持极刻苦。”

幼年丧父的邓艺孙,小时候跟着爷爷邓传密学习,他还曾出现在曾国藩的日记本里。曾国藩在同治二年(1863年)除夕的日记中提到:“午刻,邓守之来,携一幼孙,仅八九岁,盖完白先生之子孙仅存此耳,相对凄然。”

见过1863年的曾国藩,倒不是什么特别值得一提的事,但是,这意味着邓艺孙有机会见到华蘅芳、徐寿、龚芸棠、徐建寅、张斯桂、李善兰、吴嘉廉等来自全国各地的顶尖科技人才,意味着他有机会见证洋务运动“自强”“求富”口号落地成为实践的第一步,意味着他有机会目睹中国第一个近代化军工厂、中国第一台实用蒸汽机、中国第一艘机动船等在安庆这个在中国近代史上有着无可取代地位的城市从无到有!

有过如此见识,天资聪慧的邓艺孙又怎会意识不到科教兴国的重要性?因此,在清末民初的变革中,在寻求救国图强的途径时,他毅然选择了教育之路。邓艺孙一生参与创办的学校难以完全统计,比如陈延年烈士的母校尚志学堂和全皖中学。

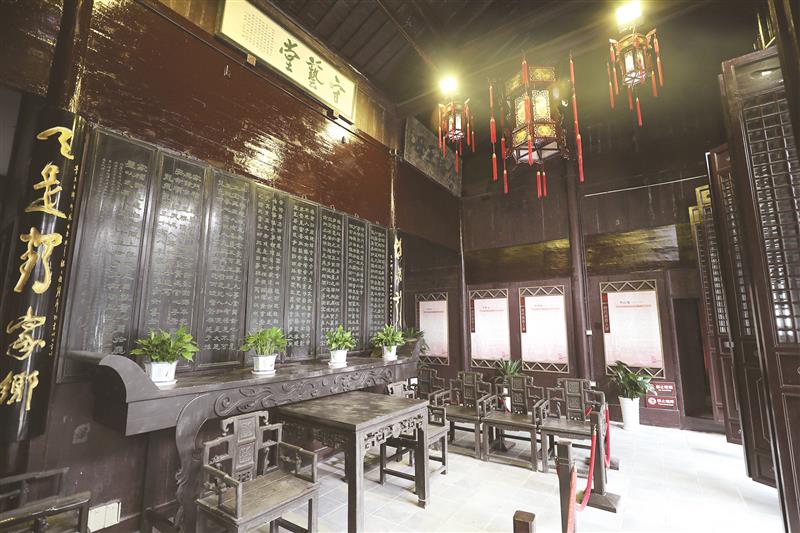

铁砚山房内景。

陈延年在这些学校读书,当然是陈独秀的选择。事实上,邓艺孙与陈独秀有着密切的联系和深厚的友谊。邓艺孙的女婿葛温仲、次子邓仲纯、三子邓以蛰曾与陈独秀同在日本留学,邓艺孙的四子邓季宣则曾与陈延年、陈乔年同在法国留学。邓艺孙与陈独秀年龄相差24岁,能成为忘年交,除了同为书香门第,又是同乡、亲戚之外,更重要的还是性格相近。

1905年,邓艺孙与陈独秀在安徽公学共事。安徽公学是个什么样的学校呢?看看教员就知道了:除了陈独秀,还有黄兴、赵声、刘师培、柏文蔚、孙毓筠、苏曼殊、陶成章、谢无量等。可以说,就差将“革命党”三个大字写在学校大门上了。虽说当时大清快亡了,但还没死透呢,怎么会不管?事实上,作为学校监督的邓艺孙,利用多年从事教育工作积累的名望,在保护学校师生方面做了大量工作,该校创始人李光炯也说“赖公维护保全”。

类似的保护,也出现在安庆。离开安徽公学后,邓艺孙曾在安庆担任安徽优级师范学堂斋务长兼经学教员。由于该校学监夏次岩和徐锡麟烈士是同乡,引起巡抚朱家宝的怀疑,对学校虎视眈眈,邓艺孙又出来奔走疏解,使学校转危为安。

1911年10月,武昌起义成功,安徽省城无主,士民惊溃。邓艺孙为维持时局,倡议请孙毓筠回皖任督军,并亲往迎接。事定,邓艺孙被推任教育司司长。柏文蔚1912年7月正式接任安徽都督后,任命陈独秀为都督府秘书长。邓艺孙与陈独秀这对忘年交好友又一次一起共事。于教育司司长任上的不长时间里,邓艺孙殚精竭虑,起草了新的教育制度,还创办了省立图书馆、几所中学及女子师范。

与革命人士的密切联系,注定了铁砚山房的家风,于传统道德观念之外,正在不断汇入新的气息。

邓艺孙四子中,邓仲纯学医治病救人,邓季宣则和父亲一样走上教育之路。抗战期间,邓仲纯和邓季宣从安庆迁居江津(今属重庆)。邓仲纯在黄荆街开办了“延年医院”。邓季宣则积极筹办“国立九中”,后又担任校长。陈独秀晚年定居江津,正是因邓氏兄弟极力邀请。

由于邓季宣办学有方,“国立九中”成了校风正、学风浓、教学质量好的“模范中学”,培养造就了一大批栋梁之材。新中国成立后,这批人才在社会主义建设中都发挥出了他们的光和热。邓稼先就是“国立九中”高一分校的第5届毕业生,汪耕、黄熙龄、夏培肃、任继周、赵仁恺等“两院”院士也是在“国立九中”成长起来的。

山房之外家风何以常在?

邓稼先为何远离身在北平的父母到江津读书呢?这就必须说到少年邓稼先的爱国心了。在日寇占据的北平城里,鬼子经常会强迫当地市民和学生集会游行“庆祝”日军在战场上的胜利。1940年,在一次“庆祝”中,邓稼先难以压制胸中怒火,将日寇的旗子撕得粉碎扔在脚下,狠狠地踩了又踩。此举无疑招来了杀身之祸的风险,以至于16岁的他不得不远离父母。

在邓稼先离开家的前夜,父亲邓以蛰对即将远行的游子叮嘱道:“稼儿,为了祖国的强盛,你要立志学科学,将来报效国家。”父亲坐在《完白山人放鹤图》下的那张老式木椅上讲出这句话时的画面,几乎烙在邓稼先的脑海中。

邓以蛰,1892年1月9日出生在铁砚山房,著名书法家,现代美学家、美术史家、教育家,中国现代美学的奠基人之一,与同时代著名的美学家宗白华享有“南宗北邓”之誉。

怀宁县稼先学校

和邓石如艺术上的卓越一样,邓以蛰在学术方面所取得的成就毋庸赘述。邓以蛰对家风传承的发扬,也不亚于邓石如的“加倍赋能”,尤其体现在将旧文人道德观念与新学者进步思想的融合上。

“七七事变”之后,北平沦陷,北大、清华、南开三所高校迁到长沙,组建临时大学。时任清华大学教授的邓以蛰本应去长沙继续任教,无奈身患肺病,身体虚弱,实在无法南下,只好留在北平。此后一段时间,邓以蛰和家人一度陷入困顿,全家忍饥挨饿,看病也无钱。即便如此,他也舍不得将先祖邓石如所留下的书画、金石卖掉。与此形成鲜明对比的是,新中国成立后,邓以蛰就将这些珍宝全部捐献给国家。

邓稼先5岁上学,在家附近的武定候胡同小学读一年级。课余,邓以蛰还命他去读私塾,学《左传》《论语》《诗经》《尔雅》等。彼时,在邓以蛰的书房里,常常回响着孩童邓稼先背古书的声音。此种做法让邓以蛰的挚友张奚若不解:“现在什么时候了,你还让孩子读这些东西?”邓以蛰笑着用浓重的家乡话回应:“我不过是让孩子知道一下中国文化里有些什么东西,这是有好处的。”

邓以蛰不仅要邓稼先读中国的“四书五经”,还要他读外国的文学名著。在上小学时,邓稼先就读了莫泊桑、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基等名家写的小说。

邓以蛰对邓稼先的英文学习要求也很严格,亲自当启蒙老师,指点正确的学习方法。邓稼先后来回忆:“这些学习使我终生受益。后来从事科研工作,我能用准确简练的文字写出科研报告,并能直接阅读外文参考资料,就是童年时代打下的基础。”

邓以蛰虽然要求孩子学习传统文化,但从不用孔孟伦常的严规厉矩束缚孩子的心性。在出访意、英、法等六国时,他还写信与夫人谈教育:“我们是小孩子们亲爱的父母,而不是他们的阎王……”因此,邓稼先的童年,除了学习,还有放风筝、抖空竹、弹玻璃球,听戏……该调皮调皮,该淘气淘气,可谓丰富多彩。

对于从父亲那里继承的精神财富,邓稼先有着十分清晰的认识。在《回忆父亲邓以蛰》一文的最后,他写道:“我对父亲的专业了解甚少,但父亲的人生追求,对教学的严肃认真,待人的真诚,生活的朴素,特别是他那强烈的爱国心和民族自豪感,深深地影响着我。他那严于律己、宽容待人的性格,给我留下了难忘的印象。他和他的同代人,在学术上相互切磋,国难当头时彼此关心帮助的情景,使我感受到中国知识分子肩负着国家强盛、民族振兴的重任。当年我考进崇德中学,就是杨武之教授向父亲建议的。从此,我和杨振宁同学,成为一生的好友。父辈传给我们的精神力量,激励我们面对任何困难,勇往直前。”