王学龙/“矮子”:江镇第一个“馍馍”老板

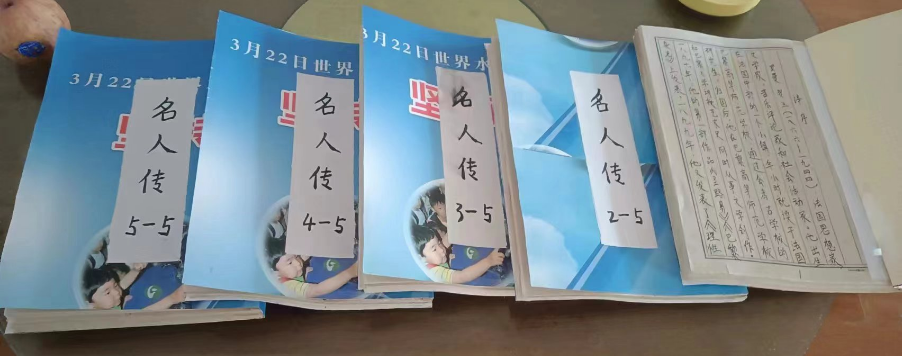

何金杰用毛笔抄写的《名人传》(共12万字),汇为五册 作者供图

2020年10月12日,中饮巴比食品股份有限公司在上交所正式挂牌上市,成为登陆A股的第一个主打包子的餐饮品牌,首日开盘大涨,总市值达45.4亿元。业界惊叹,其实际控制人刘会平,竟是1998年始来上海闯荡的安徽省怀宁县江镇镇江镇村青年农民。

和刘会平夫妇相似,怀宁县江镇镇自1987年以来,成千上万的人陆续在全国各地加工销售面点,当地通称为“做馍馍”。先后出现以“巴比馒头”为代表的多个颇具市场知名度的连锁品牌。2008年8月,中国粮油学会发酵面食分会授予安徽怀宁江镇镇为我国首个“面点师之乡”。2023年4月,怀宁县面点协会正式组建。2024年,县委县政府又成立了县面点产业发展领导小组,据其初步统计,“怀宁人在外开设的包子铺、馄饨店等面点门店总数超20000家,每年创造200多亿元的财富。”

小包子,大产业,近四十年越做越大,长盛不衰,这是改革开放的奇迹,这是怀宁人民的独创。近些年来,因我的老家在江镇,常有人问起,怀宁在外地做馍馍最早的是你们江镇人,那江镇第一个外出做馍馍的又是谁呢?

前些日子,我回家问了年近九十的老母亲,在外地问了尚在南昌帮儿子做馍馍的老同学,还电话询问了现供职于江镇镇政府的老熟人,回答异口同声:“全镇头一个出去做馍馍的,是街边下稻床岺的矮子”。

稻床岺我熟悉,属原江镇大队稻岺生产队,其位置特殊:村民房子分三小块穿插于江镇街道的老街与新街之间;耕地特少,人均水田一分五、旱地九厘,另有几分不在册不保收的湖田。

“矮子”我也认识,见面喊他矮子哥。当年我们出新街东街口到老街上小学时,天天从他家门前路过。多年未见了,没想到他竟是“第一个吃螃蟹”的。从熟人处要到手机号码后,方知矮子哥大名为何金杰,电话联系上了,原来他就住在县城高河。

7月15日上午,久雨转晴,我骑着自行车到了矮子哥所在的小区,他已在小区广场等候。七十多岁的他,个头不高,但腰板挺直,墩墩实实。他热情地把我领进家中,让座、泡茶、开电扇。“江镇第一个出外做馍馍的是哪个?”“头一个人是我啊!”我打听的语音未落,矮子哥脱口而出,语气十分肯定。接着补了一句:“当年我和弟弟小红一路出去的。”

话匣子便徐徐打开。出生于1952年农历2月12的何金杰,是家中长子,下有一妹一弟,父亲是生产队的老队长。1966年读到小学四年级时,便歇学了。十四五岁的他回家边务农,边跟随隔壁队菜园屋的何承焰师傅打被絮。二十多岁时,何金杰自己带着徒弟前往岳西、望江等邻县,走村串户为人加工棉絮。1980年,农村实行联产承包责任制,新婚的何金杰受乡亲们重托出任生产队队长。七年间,他边干生产队长(后叫村民小组组长),边做点生意,卖过鱼,卖过牛肉,卖过水果。1983年,又开始从江南东至县香隅等地购进皮棉,回家加工成品被絮,再挑上客车,送往县城石牌和邻县太湖售卖,这一行一直做到1986年。

几年被絮生意做下来,何金杰见的世面广了,觉得棉被絮要许多年才能换床新的,而城镇居民的早点却天天都要吃。恰好弟弟小红也极力劝哥哥改行做面点生意,“在屋里面打棉絮绒灰太多,都吸到肺里了,老了要害病”。何家住房位于镇村之间,兄弟俩对江镇街道商店的油条、馍馍、包子并不陌生,农户家中发米粑、发麦粑更是常见。为了更把稳些,兄弟俩商量,由小红(1966年出生)在家向在江镇街上租屋开饭店的同村民组的潘家兄弟拜师,专门学习面点手艺,哥哥先到江南找门面。

春节一过,1987年2月下旬,何金杰搭车过江,到了一百多公里外的石台县,他家有个亲戚叫王良中,在石台县城工作。何金杰本想在此投亲落脚卖早点,但在县城转了一圈后,觉得县城小,人不多,早点生意不太好做。在石台住了一晚后,何金杰继续往东前行,赶往离家有五六百里远的歙县。歙县是听说中的老徽州府,人肯定多一些,他还有个姨父叫汪泽渠(江镇镇联山村汪家大屋人),在歙县园艺厂当厂长。

到了歙县县城后,何金杰找到了姨父,姨父又找到江镇老乡、部队转业任歙县工商局局长的丁邦明(江镇镇联山村丁家老屋人)。在丁局长的热心帮助下,何金杰在歙县电影院旁一个大院内的菜市场,找了一个市口好的露天摊位,按月交点摊位费。来江南前,何金杰卖了头猪,得了180元钱,加上平时积攒的百把块钱,总共三百块钱,成为何家兄弟在异乡创业的全部资本。何金杰通过姨父借来一块汽车帆布,在摊位上搭了个顶棚,添置石磨、煤炉等用具,另外租了间十几平方的住房。

返回老家在承包田里插下早稻秧苗后,1987年5月初,何金杰、何小红兄弟俩在歙县的小摊点正式开张。万里长征第一步,谁也没有料到,这间不起眼的小棚子,竟是江镇镇乃至怀宁县民众在外地做包子做馍馍的第一块里程碑。

何家兄弟在小摊棚里加工、销售水磨米粑和面粉馍馍,生意一炮打响,忙是真忙,累是真累。天天凌晨三点起床,生火、磨米粉、揉面团,又是做,又是卖,一直干到上午十点多钟,才能收摊子。米粑是两毛钱一斤,馍馍是五分钱一个,一天要用四十多斤米、三包面粉(150斤),每天收入基本在80元上下,纯利40元左右。年底回家过年前,一盘算,开业八个多月,吃住开销全去掉,共获纯利八千多元,兄弟俩一人分得四千余元。“这比县委谷书记工资还高啊!”何金杰当年如此惊叹。

1988年春节后,何金杰捉摸着,湖多了鱼才多,摊子多才能赚得多,歙县的摊位生意已经上了路,由弟弟小红继续经营,自己另外再找个摊位。小红请来姐姐水秀帮忙,何金杰则和妻子王水根(江镇村中心组人)一道到祁门县城菜市场找了个店面,月租金150元,农历2月份开张的,以卖包子为主。5月份,何金杰将祁门的店面让给了大舅子王才胜,自己又远赴江西省景德镇市找了个店面,位于市区沿河路31号。

此后,何金杰夫妇先后在上海市闸北区、安庆城区、祁门县城和广州市区承租门面经营面点。走南闯北发展中,何金杰深感,人再精明勤快,也离不开党的好政策,1991年,他向老家党组织递交了入党申请书,1996年成为中共正式党员。

2001年何金杰夫妇进军深圳南山区,面点制作由全手工转为半机械化,添置了和粉机、压面机、碎肉机和蒸汽炉等。2014年,将南山区的店面交给儿子后,老夫妻俩又到深圳机场旁租了个店面,机场店面一年纯收入约12万元。

2016年,何金杰65岁了,其长孙在外地上小学三年级,无当地学籍,儿子、媳妇便到怀宁新县城高河买了住房,老夫妻俩要带孙子上学,解甲归田回到了高河。馍馍不再做了,可何金杰一直没闲着,眼下还在小区物业忙前忙后,居家则练练毛笔字,疫情期间还将12万字《名人传》抄写了一遍。

畅谈中,作为面点师之乡江镇镇的领头雁,何金杰感慨颇深:“这么多年来,念我的人也有,骂我的人也有。”

念他的人,肯定多。江镇外出做馍馍,何金杰不仅一马当先闯新路,而且还热心帮乡亲引上路。最初几年本乡本村的人,想外出做馍馍又摸不清“滩头”,一些人便到江南找他请教,何金杰包吃管住,无保留地介绍生意经,有时还带着他们“找场子”。自己店面转让给老乡时,也只是将必需的设施折点钱,分文不收转让费。

江镇村菜园屋的何金杰(与“矮子”哥同名),1987农历8月到歙县问生意经,“矮子”哥何金杰不仅和盘托出,还借给他150元钱做本钱。当月,菜园屋的何金杰就在江西乐平县开起了烧饼店。原在江镇街道开饭店的潘孝根、潘孝春兄弟俩,接到何金杰的来信,得知徽州生意比家门口好做些,也到了黄山岩寺,1987年国庆开业发米粑。还有江镇镇上丰村的何承干,听说何金杰歙县生意红火后,与其舅老爷结伴,于1987年国庆前后到歙县县城做包子卖馒头。据“矮子”哥所知,这些人,成了紧随他兄弟俩之后江镇外出“做馍馍”的第二波。

“怎么会有骂你的人?”我有点不解。“骂我的不多,可真有,是生意不好倒了摊子的”,何金杰笑着告诉我,“有年我帮老家来的人在外地找摊

位,见到一个老乡当面埋怨,是哪个绝兜(绝后)的带头出来做这个好事,钱没搞到钱,人还累死着。”

回首江镇镇“做馍馍”大军的艰辛历程,展望怀宁县面点产业的辉煌前景,人们“念”也好,“骂”也罢,头一个破冰启航的江镇村稻岑组何金杰、何小红兄弟俩功不可没,名不可泯。今后,若再有人问起,我可以坦然相告,在江镇,外出“做馍馍”最早的老板是江镇村稻岺村民组的何金杰,老家江镇人多习惯称何金杰为“矮子”,其实一路走来,“矮子”哥一点也不“矮”。

(王学龙)