六尺巷智慧溯源—— 六尺巷之外的故事

六尺巷,不仅是地名或故事,还是智慧,是美德,是文化。

那么,六尺巷为什么会出现在桐城呢?

也可以这么问:桐城为什么能孕育出张英?

得益于延续了数千年的汉字,得益于保存了数百年的文物,类似的问题答案并不难找。我们今天就从六尺巷出发,探寻六尺巷智慧的源头,讲一讲六尺巷之外的故事。

张英:“终身让路,不失尺寸”

如果你生活在1702年的桐城,如何才能找到刚刚退休的张英呢?有两种方法:第一种,到位于县城六尺巷的张府去找;第二种,到位于城西北龙眠山的赐金园去找。在哪儿能找到,能不能找到,咱也不能打包票,但可以肯定的是,在赐金园找到张英的概率更大些,因为那可是他心心念念的田园梦啊!

熟悉张英的朋友都知道,他“自壮岁即有田园之思”,他的号“乐圃”“圃翁”就很说明问题。早在1681年,才40多岁的张英请假回桐城安葬父亲时,就开始谋划田园生活了。当时康熙皇帝出手很大方,一次性就赏赐了白银五百两、绸缎二十匹。在一亩良田也就几两银子的当时,张英在为其父购置了一块上好的坟地后,这笔钱还剩下不少。怎么办?总不能退给皇帝吧?于是,他又买了一块山林。因为这笔钱是皇帝赏赐的,所以将买得的这块山林命名为“赐金园”。

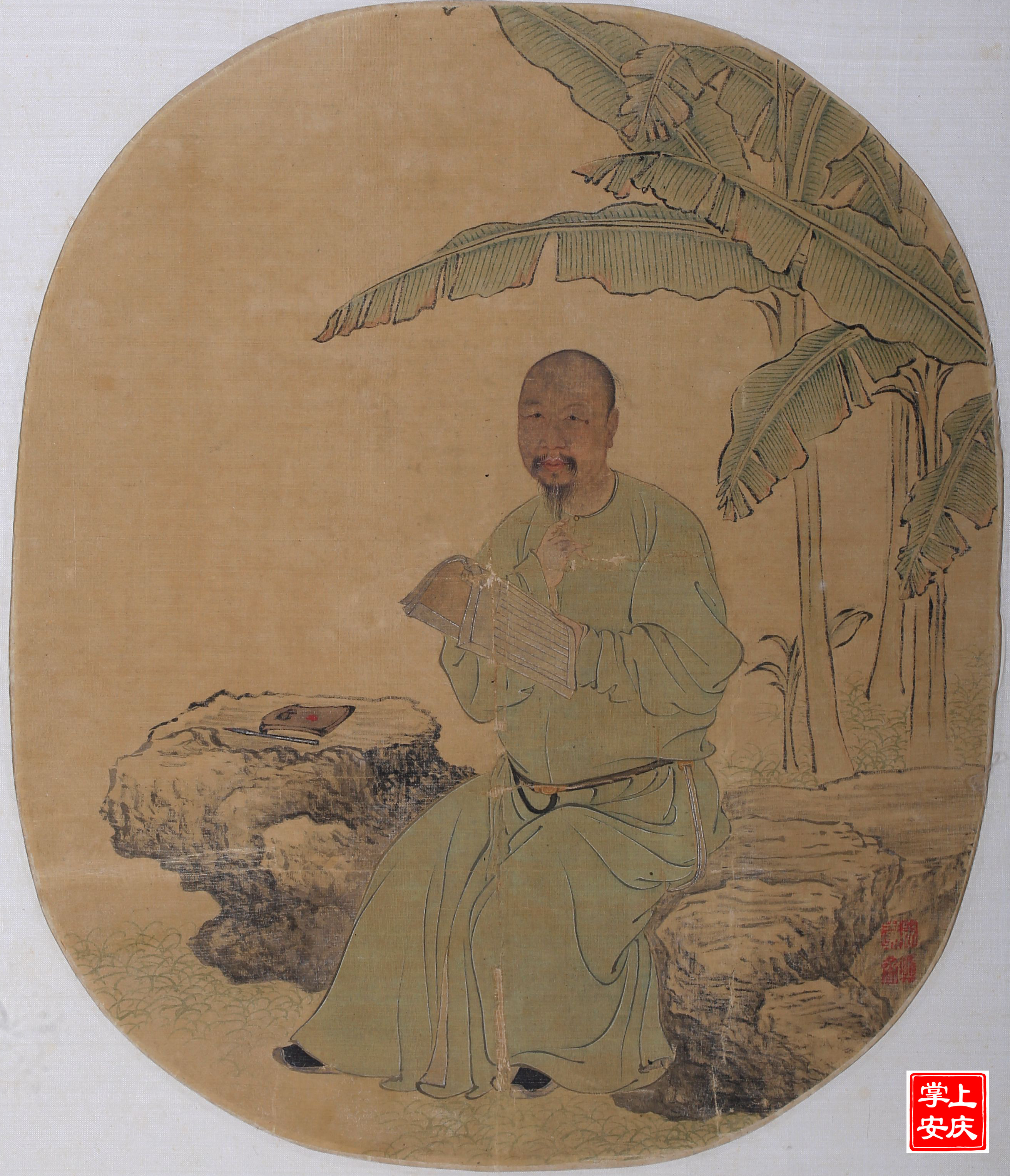

现藏于桐城市博物馆的张英画像。 通讯员 姚达 摄

后来,张英官越来越大,工资也越来越高。平常节俭的他,也没什么乱七八糟的开销,省下来一点银子就在赐金园边上买田买地,并遥控指挥家里的娃儿们——张廷玉等人积极开展种树开路、挖渠通沟工作,把养老的庄园给安排明明白白。对,是庄园,不是园林,人家想的是“鸡豚畜之于栅,蔬菜畜之于圃,鱼虾畜之于泽,薪炭畜之于山”自给自足的田园生活。

1699年,62岁的张英又一次被提拔了——康熙皇帝任命他为文华殿大学士兼礼部尚书。众所周知,清朝没有“宰相”或者“丞相”这一官职,殿阁大学士就是实际意义上的宰相。

就在同一年,十分牵挂老家的庄园的张英,请一位名叫禹之鼎的画家,到自家庄园去采风,画一幅全貌图带来给他看。这位禹之鼎可是誉满京师的宫廷画家,擅山水、人物、花鸟、走兽,尤精肖像,现藏于桐城市博物馆的文物“张英画像”,就是出自他的手笔。

看过禹之鼎给自己的庄园绘制的全景图后,处于人生巅峰的张英做了一个决定,与乡亲们共享心爱的私家庄园——他在《芙蓉溪记》是这么表达的:“吾园得平壤之半,不设籓篱,任樵者取径焉。”什么意思呢?就是“我们家的庄园,没有围墙,没有划界,随意进出。”

这时候有朋友要问了:怎么,赐金园风景很好吗,有人去吗?这么说吧,赐金园所在的龙眠山,很久以前就是一处著名的风景区。

“桐城好,最好是龙眠。碾玉峡前双水合,赐金园外万松圆。山借宋人传。”正如乾隆年间桐城文人姚兴泉在《龙眠杂忆》中描写龙眠山时所提到的,龙眠山的名气,并不源自张英,而是“宋人”——号“龙眠居士”的大画家李公麟。同样正如词中所言,张英在龙眠山也留下了不可磨灭的印记——赐金园。

如果你生活在1702年的桐城,在赐金园看到一位须发微白、脸庞饱满、精神矍铄的老者,他很可能就是张英。如果你是一位樵夫,挑着柴经过他的庄园,在狭窄的道路与他相遇时,他远远看见就会主动让到路边,让你先过。如果你问他为什么要这么做,他会回答:“终身让路,不失尺寸”。如果你刨根问底,想要知道他为何以此为准则、又是何时以此为准则时,他一定会提到他的父亲。

张秉彝:“敬者德之基,俭者廉之本”

张英,字敦复,又字梦敦。这个“敦”是怎么来的呢?如果你能回到1780年的安庆城,就此问题采访当时在敬敷书院工作的“桐城派三祖”之一的姚鼐的话,他的答案一定会是:与东晋王敦有关。

姚鼐有诗云:“正似吾乡张太傅,再招东晋大将军。”姚大师怕大家不懂,还贴心地做了注释:“张文端太傅母始梦有异人自称王敦至其家,生子名敦哥。数岁殒,母恸甚。梦异人复至,曰吾终为夫人子。遂产太傅名之敦复。太傅长遂以为字。”

清人陈其元在小说里给出的说法大同小异,只是把故事主角换成了张英的父亲:“桐城张封翁少时曾梦金甲神,自称晋之王敦,欲托生其家,封翁以乱臣也,拒之,敦曰:‘不然。当晋室丧败之际,我故应运而生,作逆臣;今天下清明,我亦当应运而生,作良臣矣。’惊寤。后果生一子,然未几而天。后数年,又梦敦来托生,封翁责之曰:‘汝果奸贼,复来欺我,今不用汝矣!’敦曰:‘我历相江南诸家,福泽无逾于君者,是以仍来,今不复去矣。’遂生文端公英,故小字敦复。”

这个故事里的张封翁,即张英的父亲张秉彝。“封翁”,就是因子孙获得封典的人,简单来说就是:孩子出息了,老父亲也跟着光彩了。

故事虽然有趣,但终不过是小说家言,无非是给老宰相的身世增添一些传奇色彩。从现实角度来说,张秉彝有没有梦到王敦并不重要,他对张英的言传身教,才是张英优秀品格的根源所在。

张秉彝十分节俭。看过张英《恒产琐言》的朋友都知道,他们家分地给他,一分就是几百亩。而张秉彝有七个儿子成年,他共有多少田产,可以估算一下。家境如此富裕的张秉彝却非常反感任何与“奢侈”二字有关的实物,个人吃穿用度力求节约,将“惜物力留有余”作为家训。这一点,张英很像他。

张秉彝乐善好施。他热心公益事业,在明清之交的乱世中,周济贫苦民众,挽救了许多人命。这一点,张英也很像他。

张秉彝为人谦逊。在张英进京为官后,他寄信告诫张英:“敬者德之基,俭者廉之本,祖宗积德累世,以及于汝,循理安命,毋妄求也!”他不止这么要求儿子,自己也“冲然自下,不改寒素”,与人交往时从不疾言厉色,而是以和为贵,遇人有过,则以好言规劝。是的,这一点,张英依然很像他。

这样的张秉彝,培养出张英,也就不奇怪了。

那么,张秉彝是不是那种“自己不读书,逼着孩子读书”的家长呢?并不是。他“十五补博士弟子,精攻制举业,以廪例入南雍,名噪士林者三十余年,历成均岁久,考授别驾,未仕,优游林泉者又二十余年”。也就是说,他虽然没做官,但也是在“南雍”读过书的高级人才。南雍什么地方?明代的南京国子监,一度是世界上规模最大的高等学府。

张秉彝的“未仕”,与他身处明清之交的乱世有着莫大的关系,毕竟当时大明的学生不愿意为大清效力是普遍现象——如果考虑到他的亲哥哥张秉文还是一位为大明殉国的封疆大吏的话,就更说得通了。

张秉文:“身为大臣,自当死于封疆”

张秉文,简直就是古装偶像剧的男主:身材高大,容貌清秀;能文,25岁考中进士;能武,多次参与平定海寇李魁奇等大型军事行动中,且有亲冒弹石指挥作战的经历。

1638年,时任山东左布政使的张秉文迎来了人生最大的也是最后一次考验。

自1629年“己巳之变”后,清军便多次绕道蒙古,从山海关以西的长城关隘入关,甚至三次直逼北京城下。发生在1638年的那一次,则是规模最大、明朝损失最为惨重的一次。是年八月,皇太极派多尔衮统帅军队从沈阳出发,绕道蒙古突破长城,沿着运河一路向南劫掠,兵锋直指济南府城。

在明代,这不是济南第一次经历“保卫战”——上一次是明朝初年,铁铉将军率军驻守济南抵抗燕王朱棣的围攻。而这一次,比上一次难度大得多。此次进攻的清兵有十多万人,济南城内只有500乡兵和由莱州增援的700兵士。乡兵是什么兵呢?就是民兵,非正规军。

常走“六尺巷”,走出的是高天白云,走出的是人生天地宽。 全媒体记者 江胜 摄

本来,作为重镇的济南府,军事力量不会如此薄弱——兵部尚书杨嗣昌将驻防济南的主力部队都抽调到德州阻击清军。奈何皇太极的部下并不会按照杨嗣昌的计划打仗——清军最终绕过德州防线,直取兵力薄弱的济南。

巡按御史宋学朱正在巡视章丘,闻清军至,忙到省城济南,与张秉文,副使周之训、翁鸿业,参议邓谦,盐运使唐世熊等商议守城,决定一边求援,一边积极备战。

求援方面很不顺利:朝廷里,杨嗣昌没有回应;距离济南不远的督师宦官高起潜倒是手握重兵,却不肯发兵救援;同在济南附近的大将祖宽、倪宠等人的部队也在保守观望,迟迟不肯救援。

那就是只有靠自己了!此时的济南城并没有突出的武将,除了之前提到的几位官员,就只有济南知府苟好善、同知陈虞胤、通判熊烈献、历城知县韩承宣等驻城官员,全是文官!这群文官,也就成了这1000多人组成的防守部队的主心骨。

私底下,张秉文已经抱着必死的决心,他在修书给远在故乡的老母时写道:“身为大臣,自当死于封疆。老母八旬,诸弟善事之。男誓以身报朝廷,不得服侍太夫人侧矣。”

明面上,张秉文依然保持着旺盛的战斗意志。他和宋学朱、邓谦等分门死守,昼夜不解甲。连日通宵达旦的疲劳,让多人须发皆白,一夜老去。一众官员的无畏无私、身先士卒的表现,鼓舞着守城军民的士气。正是高昂的士气、周密的布防、高大的城墙,让这支临时拼凑的区区千人的守城部队,将十万虎狼之师阻挡在济南城外达两个月!

两个月后已是次年正月。正月初二,济南城终究被清军攻破。城破后,张秉文继续率兵与敌人巷战,不幸中箭阵亡。宋学朱、周之训、邓谦、唐世熊、苟好善、陈虞胤、熊烈献、韩承宣等人,皆殉国难。张秉文殉国后,其妻方孟式和妾也投大明湖自尽。

张秉文、张秉彝的祖父,名叫张淳。张淳对“孝友端慤”的张秉文寄予厚望,“许为远器”。如果你了解过张淳的故事,就不难发现:无论是张秉文的不屈意志,还是张秉彝的优秀品格,都和他们的祖父有着莫大的联系。

张淳:“以理卜,何神之有”

虽然张淳也担任过陕西布政使等高官,但他被史书所记载的事迹,大多发生在永康任知县期间。

在张淳到任之前,永康换知县的速度,比国足换教练还要快。你能想象,在官本位思想如此严重的大明,一个县居然一连七任知县被“奸黠”的“吏民”告倒?

可以想象,发生如此离奇事件之后,被安排到永康知县这个岗位上的官员,要不是被上级放弃让他去自生自灭,那就是得到领导器重的有能力平事的“天降猛男”。张淳无疑是后者。

张淳到任后,干的第一件事就是清理历史遗留问题——处理掉累积的数千起的诉讼。

首先,他对诉讼流程进行制度上的建设。有人来打官司,他当时就会给出明确的审判时间,要求原告被告按时到堂。这看起来简单,却对官员自身素养要求甚高,毕竟,知县不是单纯的司法官员,政治、经济、军事……要管的事情还挺多的。

其次,他的判决特别快。每次堂审,他都快速分析案情并当场给出明确判决,毫不拖延。当地百姓再不用像以前一样一个案子动不动拖个好几年,开个堂动不动就是好几天。这看起来简单,却对官员自身能力要求甚高,毕竟,为群众办事,单单办得快不是本事,办得快还要办到群众心坎里,那才是本事。

如此这般,张淳得到了告倒七个知县的永康群众的广泛好评,并收获雅号:“张一包”。有人认为此号是在夸他断案快、决事明,即“吃一包饭的时间便能办完案子”,也有人认为是夸“张大人是一个包公再世”,总归都是夸。

正所谓能者多劳,上级领导在看到张淳的本事之后,自然要将更难的任务交给他。这个任务就是,缉捕卢十八。要知道,在接到这个任务时,卢十八已经被通缉十多年了——这,就是传说中的“不可能完成的任务”。

张淳接到这个“不可能完成的任务”时,公开讲:“这事干不了!”然而,他私下又对领导讲:“给我三个月!”

原来,他已经有了破案思路:在对过往缉捕卢十八的情况进行系统分析后得出一条线索:卢十八之所以一直抓不到,主要原因在于县衙里面有“内鬼”。根据这一线索,他秘密逐一排查,最终锁定了嫌疑人——一个老婆与卢十八私通、并收了卢十八不少好处的小吏。

在放出消极态度麻痹对手之后,张淳安排人诬告这个戴着绿帽子吃软饭的家伙欠钱不还。将其抓到牢里后,他对小吏进行了一对一威吓:“你这点破事我都知道了,通盗可是死罪!但是,好好配合老爷的工作呢,也不是不能活。”这话一出,本就贪生怕死的小吏怎么会不磕头如捣蒜地表忠心?

接下来,一切都按照张淳的计划实施。小吏以要外出找钱还债为由,将妻子换入狱中为质,出狱后,第一时间找到卢十八拿钱来救妻子。说起来,那卢十八对小吏妻子也是真爱,一听这事不仅给钱,还亲自来狱中探望。

卢十八到底是敢抢官府的大盗,敢到狱中探望真爱,不仅是因为张淳的麻痹、小吏的蛊惑,也是仗着自己的武艺了得。张淳自然也知道,要是硬拼少不了死伤。于是,张淳又安排小吏准备了许多酒菜,让卢十八与小吏妻子在狱中喝几盅。卢十八深信小吏夫妻已经打通关节,不疑有他,便与情人一起喝了个痛快。这逍遥法外十多年的大盗,迷迷糊糊地就在牢里被抓了,解送入狱这一步都省了。不得不说,爱情令人盲目啊……此时,距离张淳接受缉捕卢十八的任务,仅仅两个月。

张淳在永康的政绩得了个“治行第一”,获得升迁。就在即将升职离开时,还抓了一个贼。当时他对手下捕快说:“某盗已来,去此数里,可为我缚来。”手下根据他的话追寻,发现盗贼正在河里洗脚,遂拘捕到官府。永康百姓对这件事感到惊奇,认为张淳有仙术,能够通神。对此,张淳十分唯物主义地回应道:“此盗捕之急则遁,今闻吾去乃归耳,以理卜,何神之有?”相当耿直。

张淳不仅是业务能力突出的“神探”,还是一位特别关心百姓疾苦的好官。

当时的永康并不富裕,部分穷苦百姓有“生女不举”的恶俗,即生了女儿不养育,直接溺死或扔掉。为了消灭这种恶俗,张淳做了大量工作:一方面以官员的身份对可能“生女不举”的家庭认真耐心地进行规劝;一方面,对特别贫困的家庭,他还会捐出自己的俸禄用于养育女婴。因他而活命的女婴,数不胜数。

话说张淳“临行捕盗”后,乘车离开永康的路上,遇到一位白发苍苍的老人。老人说:“今年七十多了,哥哥年已九十,家中高堂老母尚在,一百一十多岁了。老母敬爱大人,想见一面。”张淳一听,当即轻骑快马,赶去老人家。那老妇人颤巍巍拿出一绺丝线,说:“老妇我活了一百多岁,没见过您这样的好官。这是老妇亲手缫的丝线,您拿它缝件衣裳,给您添寿。”一时传为佳话。

对百姓体贴入微的张淳,对权贵的态度却通常没有那么好。由于不愿意攀附张居正,他一度辞官回家达八年之久。

从张淳、张秉文、张秉彝的故事不难看出,张英家族的兴起不是偶然的,六尺巷典故出现在张英身上也不是偶然的——与张氏家族长期以来形成的良好家教家风的熏陶分不开的。