重游泮水又十年的林樾亭

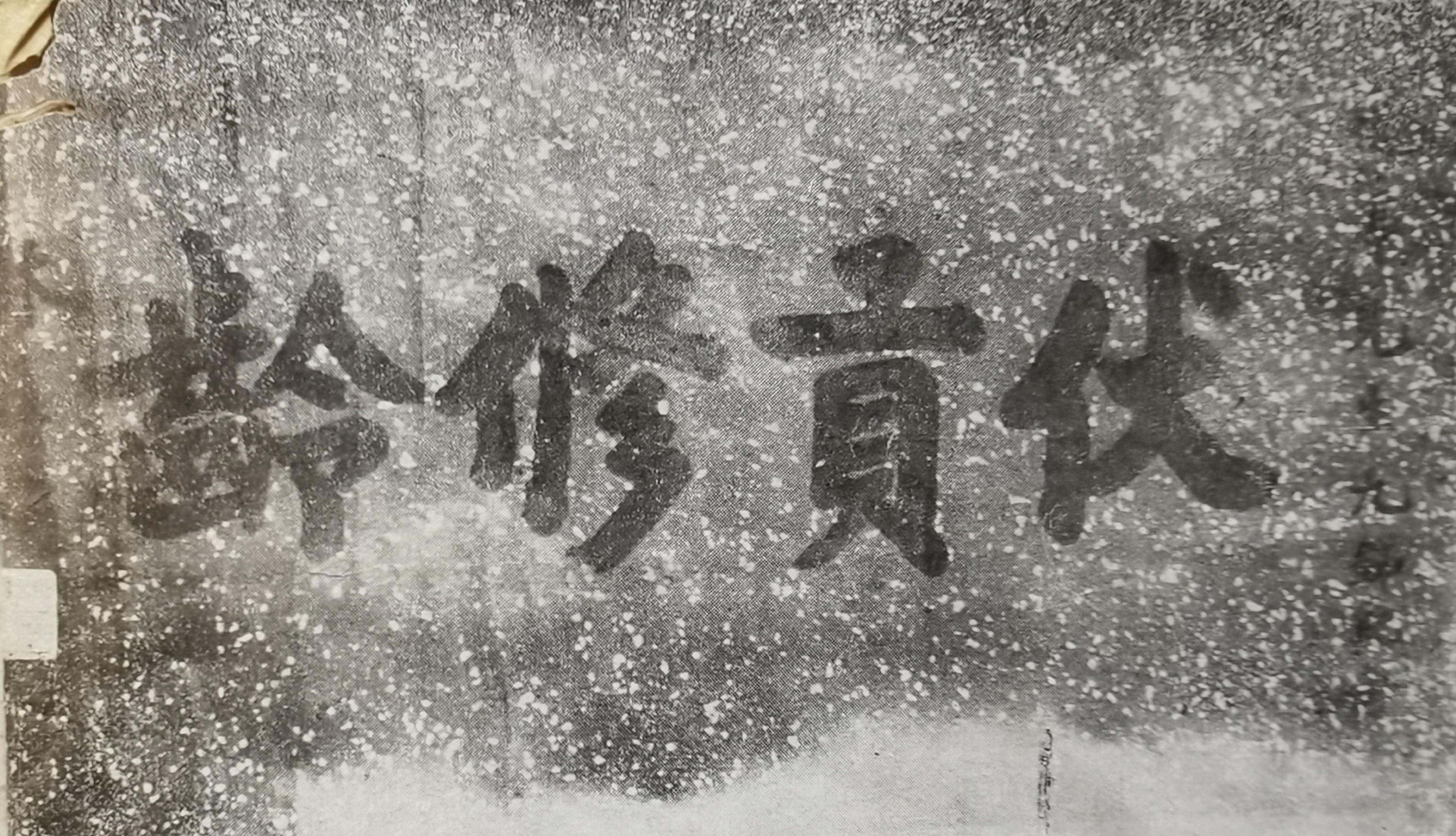

安庆有块匾额,为民国政府主席林森所题,题写时间是1937年。原物已不存,仅有一幅图片收藏于懒悟艺术馆,上有“伏贡修龄”四字及“林樾亭先生九秩纪念”边款。于是,一段尘封的往事又被提起。

最先知道林樾亭,是读潜山余震先生的《霍南旧逸诗集》。时年八十岁的余震,为九十岁的林樾亭写了一首贺寿诗,中有“吾乡有叟林樾亭,行年九十披简青。忆昔同仁编邑志,纂修文字尚留型……”,字里行间表达了三层意思:首先林樾亭和余震都是潜山人;二是期颐之年的林樾亭,尚能读书看报;再就是二人共同参与过《潜山县志》的编纂。

现在我能看到的,有康熙十四年的《安庆府潜山县志》、乾隆四十六年的《潜山县志》,还有民国九年的《潜山县志》。余震生活在清末民初,参与编纂的,毫无悬念是民国九年的《潜山县志》。打开民国版县志,纂修人有四,其一为林荫棠。参订者若干,有余震、林詠韶等。纂修的林荫棠和参订的林詠韶,均文献无徵。那么余震诗里的林樾亭,是林荫棠,是林詠韶,还是另有其人呢?

五年后,我在孔夫子旧书网购得一册《林樾亭先生九十大寿徵文类集》,为书前言的是林詠韶,即《潜山县志》的参订人之一,而《潜山县志》的纂修人林荫棠,字樾亭,是林詠韶的三兄。而为《林樾亭先生九十大寿徵文类集》作序的,是安徽大学校长李顺卿。安徽大学文学院教授陈朝爵和李大防分别呈献诗词一首。国立武汉大学校长王星拱撰联“由此大年真为世之瑞,如斯盛典方是古来稀”为贺,安徽通志馆馆长江彤侯,有诗赞曰:“泮水重游又十年,传来鲁殿尚巍然。章逢温雅诗书气,杖履优游山水缘。入市定寻铜狄话,授经罕接伏生筵。苍苍天柱凌秋迥,高会咸呼地上仙。”

从前言及序言看,林荫棠字樾亭,以字行。清道光二十八年(1848),出生于潜山南乡林家园。同治七年(1868),林樾亭考中秀才。光绪三年(1877)补廪生后,遂不汲汲于功名。光绪二十六年(1900)遴恩贡,候补直隶州州判,而林樾亭无意官场,终以督耕课读、接引后学为务。

林樾亭从教数十年,自然桃李满园。时任河南大学教授的乡人余协中,曾从学林樾亭,此次献诗四首,其一曰:“九十高年世所稀,天叫福寿启昌期。文章伏胜声名重,应许文章作导师。”潜山野寨中学首任校长范苑声,亦对林樾亭执弟子礼,范苑声在贺文中写道:“卓哉樾翁,有古人风仪。敦孝友,性禀谦恭。取与不苟,和而不同。博通经史,禀贡恩荣。开壇讲学,李白桃红。九旬寿届,泮水游重。富贵寿考,迥异恒庸。书笺雁寄,如荷登龙。歌曰:皖山高兮景行,皖水深兮难量,山水万古如斯,颂献华堂侑觞。”著文献诗的,还有余际泰、程仁卿、冯绍虞、冯绍唐等乡贤学子。

除了同里众人,怀宁的路祺光、葛汝澄、程谪凡、陆禹谟,桐城的张国乔、张瑞伯、孙闻园、许难先,望江的徐秩东、倪文铮、倪棣蕃,太湖的杨慧存、王甸平、李西溟,宿松的叶符初、张国幹、段士璋、陈醉六等后学,亦作文为贺。桐城的孙闻园,先后担任安徽省立第一师范的教导主任,桐城中学、宣城中学、安庆高级中学的校长,他在诗中赞道:“道咸邦彦何麟角,欣见先生九十龄。往日藻芹曾自撷,即今棠棣并传馨。人间况有二南岳,天上群尊众寿星。献祝翻愁无妙句,愿崇灵瑞作仪型。”一众后学,和孙闻园一样,都以林樾亭为楷模、为“仪型”。后来,他们有的成了乡邦故里的鸿儒硕学,有的成了教书育人的济世之才。

范苑声在诗中提到“九旬寿届,泮水游重”,而余震在诗中也提到“冠年游泮掇芹藻,笔奔词放三峡倒。重游泮水又十年,多阅沧桑多转旋”,那么“重游泮水”有何出处?“重游泮水又十年”,又做何解释呢?

到过桐城文庙的人都知道,进了大门、穿过牌坊,有一个半圆形水池,就叫“泮池”。泮池上有一座拱桥,叫“泮桥”。相传春秋时期的鲁僖公,在鲁国泮水岸边修建泮宫,用于兴学养士,孔子常常带着弟子过泮桥、游泮池。后来,“泮水”就成了学校的代名词。

在科举制度中,童生经过各级考试录为秀才,入府、州、县就读,通称“入泮”或“游泮”。“入泮”是古代人生的一件大事,既庄重又不乏仪式感。新科的秀才们,衣冠整齐、踌躇满志,在先生的带领下,经学宫大门、跨泮池、过泮桥,一拜孔子、二拜先生,奉“六礼束脩”,三是接受各方官员的召见。

“入泮”仪式上,有时会见到几个耄耋老人,他们是六十年前的老秀才。这些老秀才应官府之邀,和新科秀才们一起,登泮桥、过泮水、拜孔子。随后,一干官员为这些高寿秀才,颁匾庆贺。这个过程,就是明、清科举中的“重游泮水”。

光绪三十一年(1905),慈禧太后下诏,于次年废止科举制度。不过,延续了1300年的科举制度,总有余绪尚存。1927年,安徽省政府为林樾亭颁发“望重恒荣”匾额,算是民国版的“重游泮水”。1937年,林樾亭“重游泮水”过了十个年头,也是林樾亭的九十大寿,一时间,亲友族邻咸议称觞。时任安徽省议会议员的林詠韶,便着手为兄长林樾亭张罗双庆。林家上下自然全力以赴,本省教育界的老友及各地的学生们,也闻风而动,纷纷送上贺文寿匾。林樾亭双庆的消息,以至惊动了民国政府,惊动了民国政府主席林森,“伏贡修龄”四字匾即缘于此。