鱼水深情更胜携民渡江——红二十七军与“国保”白崖寨

东汉建安十三年,公元208年,曹操以汉廷的名义率大军南下征讨荆州刘表势力。刘表恰在此时病逝,次子刘琮接过话事人的棒子后,很快向曹操投降,给前盟友刘备送去一个大大的措手不及。

被迫紧急撤退的刘备,只得选择渡江南下占领大城市江陵。路过襄阳时,想跟刘琮打个招呼,这侄子都躲着没见。刘军向江陵前进的过程中,有十余万荆州逃难百姓加入了队伍中。史书上是这样写的:“琮左右及荆州人多归先主。比到当阳,众十余万,辎重数千两。”

带着拖家带口的群众一起行军,能快得了吗?就有人就跟刘备说:“只有到了江陵才有可能抵御曹军的进攻。现在带着大群不会打仗的百姓,曹军追上来了,我们又打不过,如何是好?”

刘备是什么人,会不懂携民行军的风险吗?不过,他有着自己的原则:“夫济大事必以人为本,今人归吾,吾何忍弃去!”

对于理想主义者来说,现实常常是残酷的——带着逃难百姓一起走的刘军,还没有按照计划抵达江陵时,就在当阳被曹军的追击部队赶上,这才有了长坂坡之败。

那么问题来了,荆州老百姓为什么要跟随刘备的军队走?这个原因吧,历来有不少说法,本文采用的观点是:曹操指挥部队的徐州等地屠城的黑历史是主要原因。当然,如果您有不同观点,请坚持自己的观点。

以曹军于193年在徐州的第一次大屠杀为例,史书上是这么写的:“凡杀男女数十万人,鸡犬无余,泗水为之不流,自是五县城保,无复行迹。”为什么说“第一次”呢?因为194年,曹军在对徐州多地展开进攻时,“所过多所残戮”,制造了一系列惨绝人寰的人间悲剧。虽说曹操与残暴军阀的天花板还有一段距离,但是,在听说过这些惨案的荆州百姓看来,曹军来了,那就是活阎王到了,还不跑,等着挨刀子?而刘备,在目前发现的所有史料中,都没有屠城记录。

好了,让我们离开纷乱的汉末,将时间指针拨到纷乱的民国。

1932年,又有一群百姓,宁愿背井离乡、风餐露宿也要跟随一支部队一起走。这段历史是这样的:

是年7月,蒋介石不甘心他在一、二、三次“围剿”中的失败,调集30多万军队对鄂豫皖苏区开始了第四次“围剿”。这时,在鄂豫皖地区的红四方面军有4.5万余人。敌众我寡,加之张国焘盲目轻敌,没有进行反“围剿”的准备,我主力红军经过几次恶战,未能改变被动局面,开始向皖西北地区转移。

8月底,敌胡宗南部第一师凭借飞机大炮和优势兵力,从舒城一带发起进攻,很快突破苏区防线,越过淠河,长驱直入,占领了霍山县的革命中心——诸佛庵。敌徐庭瑶部第四师在攻破霍邱城后,也向皖西根据地的中心进犯,整个苏区处于敌人合围之中,形势在急转直下。

9月底,红四方面军主力自霍山南下英山(当时属安徽,当年11月划归湖北),准备西进鄂东。当时,红九军二十七师师长徐海东奉命率部到英山地区为主力打掩护。在英山前后畈附近打了两天掩护后,由于不见主力去向,徐海东即带七十九团翻过一座大山,摆脱了敌人的前堵后追,来到一个叫做土门潭(今属湖北省英山县金家铺镇)的地方。路上,他还遇着了中共皖西北道委书记郭述申。

当时的土门潭非常混乱。张国焘带领主力红军越过英山县城后,县城一线很快就被敌人占领,从皖西赶来的大批部队和地方人员被包围在土门潭一带狭小空间。其中包括2万名地方干部和群众,以及4000余红军伤病员,粮食、药品都十分匮乏。徐海东、郭述申等人赶到后,有人认出了他们,就会跑上来围住他们,有询问敌情的,有要求解决吃饭问题的,有要求带上一起走的……郭、徐等只能不断劝慰。

10月1日,郭述申等人在土门潭召开会议。会上,以郭述申为书记的中共鄂皖工作委员会成立。会议决定,将聚集在土门潭一带的红军和地方武装统一整编。会议认为,这支部队当前有两个任务,第一个就是牵制敌人、配合主力红军反“围剿”,第二个保护两万多名地方干部、群众和伤病员安全转移。全部转移,一个不落!所有能走动的伤病员立即归队,走不动的派人抬着走。

这支部队,正是红二十七军。

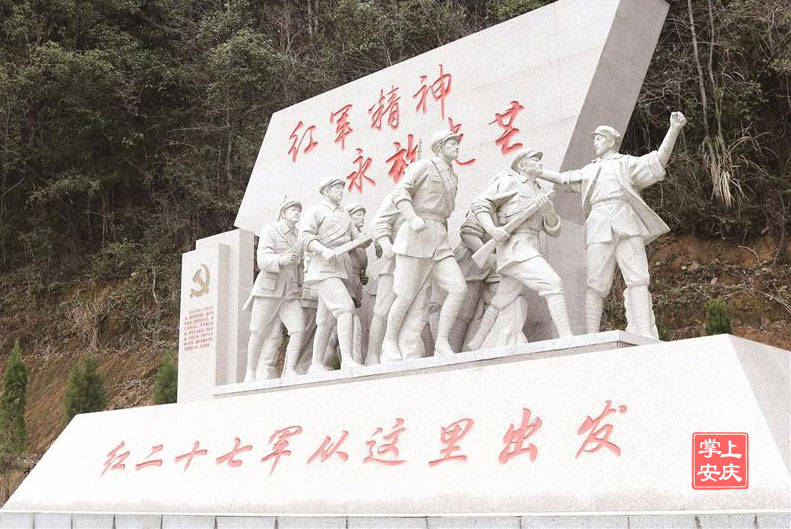

白崖寨红军雕像

中国革命史上,有两支红二十七军:一支1932年10月诞生于大别山;另一支1935年1月组建于陕北。我们今天说的是前者,当时成立的红二十七军,辖七十九师、八十一师,刘士奇任军长,郭述申任政治委员,吴宝才任副军长,江求顺任政治部主任;徐海军任七十九师师长,王建南任七十九师政委;八十一师由军部兼师部。

关于红二十七军成立的具体地点,有两种说法,一说是宿松白崖寨,一说是英山金家铺。其实,在文史领域,有不同观点很正常,可千万不能因为争议伤了和气……当然,感兴趣的朋友可以研究一下,互联网上有《红二十七军成立地点小考》《红二十七军成立地点再考证》《红二十七军成立地点考辩》等诸多公开文献可供参考,我们在这里不作判定。

可以确定的是,那支经过整合的红军队伍由英山而来,到宿松打出了声威——在明末农民起义军张献忠部和太平军陈玉成部都遭遇失利的白崖寨(今属宿松县趾凤乡),他们终究打出了“抗争”者的气势。

当时围追红二十七军的敌人有梁冠英第二十五路军(辖第三十二师和独立第五旅)、上官云相第四十七师、郝梦龄第五十四师、曾万钟第十二师、陈调元第四十六师、宋天才第七十五师及地方武装顾敬之部等。

10月9日,红二十七军到达宿松县趾风河以东的栗树嘴、苗家垄,遭敌第四十六师两个团堵击。军部研究后认为,敌四十六师战斗力较弱,我军指战员求战心切,趾风河一带是丘陵地区,地形有利,于是决心集中全军力量,歼灭该敌。

按照计划,由徐海东率领第七十九师第一团迂回至敌人侧后,其他各团从正面发起进攻。战斗打响后,徐海东带领部队很快攻占小石门制高点,切断敌人的退路,予敌以重大杀伤。敌军陷入混乱。其他各团乘势向敌人发动猛攻。激战至下午四时多,毙伤俘敌约一个团,俘敌副团长一人,缴获迫击炮两门、机枪八挺、步枪五百多支、子弹四万余发。随后,我军撤至趾风河南北一线,控制叫雨尖、白崖寨等制高点,防敌反扑。

10日,敌第三十二师及宿松县反动武装陈金旺“猎虎队”从陈汉沟方向追来,占领了趾风河西南的云天岭等制高点,并向我叫雨尖等一线阵地发起攻击。敌第四十六师的两个团也纠集残部,从趾风河以东向我军进攻。我军腹背受敌,形势很不利。我们决定先顶住敌人,天黑后再转移。激战至黄昏,我军主动撤出战斗,乘夜暗向太湖县弥陀寺方向前进。

趾风河战斗,虽然没有打破敌人的围堵,但狠煞了敌人的嚣张气焰,在一个星期内,敌人未敢轻举妄动,为我军转战赢得了时间。

接着,红二十七军向东转战,经太湖、潜山、桐城、舒城晓天、六安毛坦厂等地,行程3000多里,经历大小战斗数十次,歼敌近4000人,成功牵制了5个多师的敌军,掩护了红四方面军主力的西征。

11月24日,红二十七军到达七里坪(今属湖北省红安县)附近,与中共鄂豫皖省委和鄂东北地区的红军会合。中共鄂豫皖省委根据斗争形势需要,决定撤销中共鄂皖工委,并撤销红二十七军番号。原红二十七军所部与其他红军部队重新组编了红二十五军,另有一部后来编入红二十八军和部分地方武装,坚持鄂豫皖边区的革命斗争。

红二十七军东路游击的一个多月里,红军指战员只有四千余人,可是,革命群众,区、乡苏维埃基层干部却有几万人。他们跟随红军转战千里,经历千辛万苦也不愿意离开红军部队,军民相携,感情更胜古时“携民渡江”。那么,数以万计的群众,又是为什么做出这样的选择呢?答案是不言自明的。