杨庆春:又听黄梅戏,又看《女驸马》

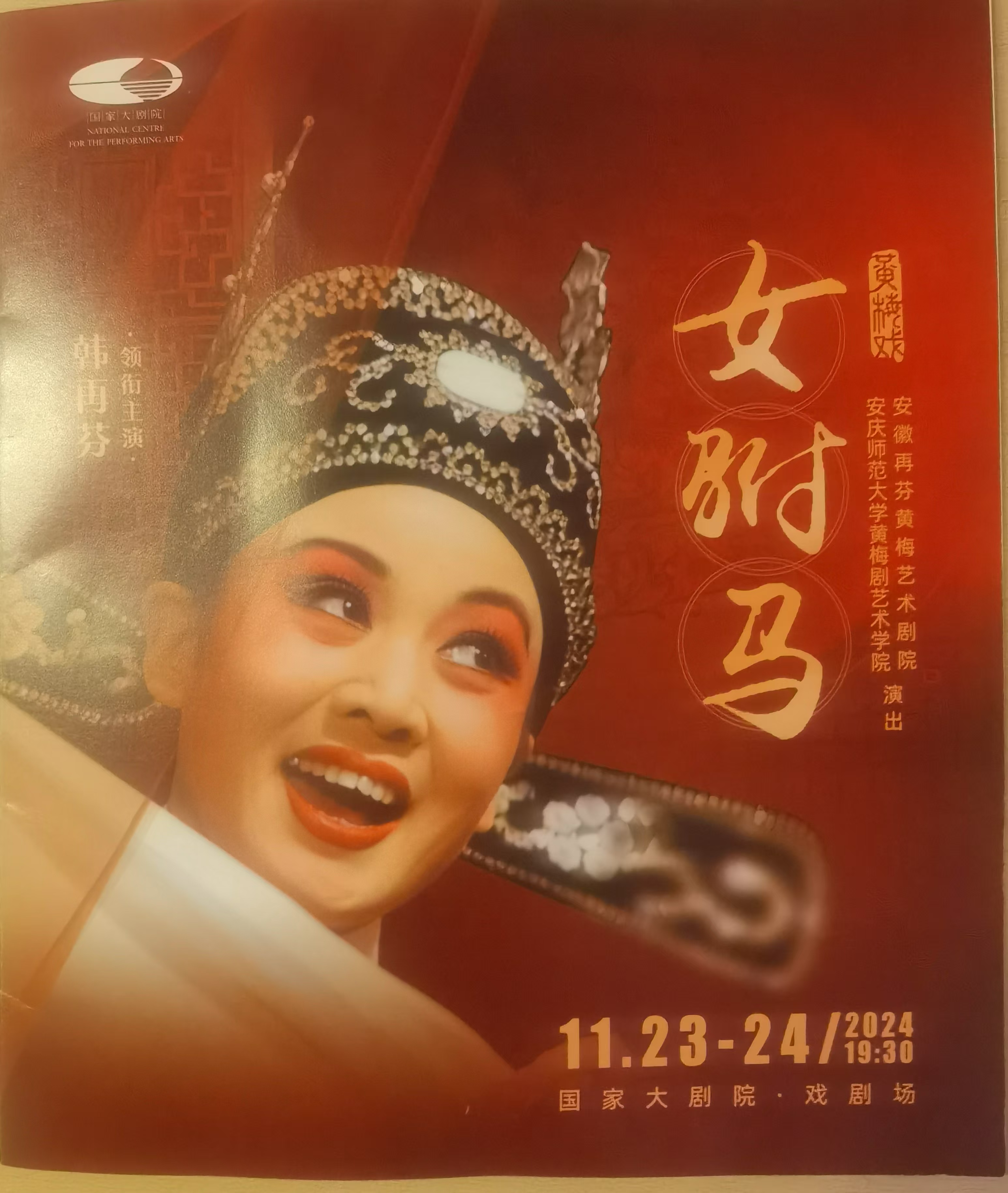

《女驸马》海报(作者供图)

“天下黄梅,我为谁唱;茶歌不息,山高水长;四季轮换,长留芬芳。”2024再芬黄梅·北京演出季火爆京城,火热戏迷,火得不行!从11月19日起,《徽州女人》《徽州往事》《女驸马》轮番上演,11月24日晚在国家大剧院成功收官,圆满落幕,赢得首都观众鼓掌喝彩,更是期待来年演出季火速到来。

承蒙老友丁士兄引荐,我获赠《徽州女人》《徽州往事》两部“徽州”戏票。《徽州女人》演出当晚因临时有事,不无遗憾地把票转赠友人。黄梅戏首朵“二度梅”《徽州往事》,我是第一次现场观看,置身悲欢冷暖、爱恨情怨以至高潮来临时声声诘问的剧情之中,随着一会儿悲伤一会儿欢乐,一会儿团聚一会儿分离,反反复复,紧紧张张,心中对剧本创作和演员表演生出几多感慨。

而“又看《女驸马》”,则是一波三折……

一

黄梅戏是我家乡的戏。别看至今一段都不会哼哼,但从不妨碍我对喜欢的传统剧目和折子戏一遍又一遍地聆听欣赏,在欣赏中模仿着唱腔,哪怕多么不像;就像从小习惯大口吃辣椒拌饭,也不妨碍我现在一粒辣子星都不放照样有滋有味地吃完一顿又一顿,在啖尝中想象着辣味,即使根本不辣。当年在县城宿松中学念高中,功课学习虽异常紧张,依然与关系要好、爱好文艺且不止于阅读几本文学期刊的同学,翻墙进县黄梅戏剧团去偷听新近排演剧目的尾声。

《黄梅戏自采茶来》,这是乡友吴云涛兄去年发表于《黄梅戏艺术》第三期上的学术散文,篇幅达六千多字,共分七个章节,有根有据地叙述描写黄梅戏的“前世今生”。文章一开篇就写道:“立夏数日,梅子由青变黄,采茶的黄梅季节到了。在我们家乡,谷雨之后就叫‘茶春’。采茶的男女,边采茶边唱歌,这山唱罢那山和,彼此呼应,不绝于耳。这一唱就是数百年啊!歌是唱得有腔有调,歌是唱得情深意长,于是山水之间就有了黄梅采茶歌。”

从唱歌到演戏到草台班社,云涛兄追根溯源,如数家珍:“黄梅采茶歌的姊妹也多,秧歌、渔歌、柴歌、灯歌、打铁歌、哭嫁歌……黄梅采茶歌九腔十八调,除了黄梅调、采茶调、花鼓调,还融入了渔鼓、高腔、胡弦、莲花落、文南词的声腔和调式。就像一位村姑,花容月貌,能歌善舞。黄梅戏在黄梅、宿松叫采茶戏,到了怀宁叫怀腔,到了安庆叫皖戏。宿松一带,采茶戏的唱法粗犷,垫字多,用帮腔,锣鼓过门,属于老的唱法。新的唱法柔婉、抒情,垫字少,不用帮腔,丝弦过门,已经形成怀腔了。”最后,他点出题旨:“宿松县最早将其命名为黄梅戏。”

小时候,我所接受的黄梅戏文化启蒙,就是跟在比自己大十岁的姐姐身后,一边一村接一村(当时行政村)去看那半年都难得来一回的露天电影黄梅戏《天仙配》《女驸马》《牛郎织女》,一边学唱全村全公社全县老幼妇孺都得会唱的“张打铁李打铁,打把剪刀送姐姐”的“打铁歌”。初中每到寒暑假,作为半劳力挣工分,跟着父亲下河捕鱼,在风中行船时依偎在父亲身旁,一边享受着他手握船舵航向目的地的依赖与放心,一边聆听着他把曲调优美的各种宿松“渔歌渔光曲”硬是哼得未成曲调先有情。

原本的优美,在自发的生长中,若无有心人的扶持,也会败于岁月的流逝,只怕最后落得个哼哼叽叽、歪歪扭扭。自然的,有一种拙朴在;一块璞玉,经大师精心耐心琢磨抛光,就有机会灼灼其华;艺术,只是在不断深加工后,才可能精彩纷呈。而一个没有文艺细胞的人的文艺素养,总是依靠着文学家艺术家后天嫁接而来的文艺种子,滋育在自己的心田,生长出美好善良向上的希冀,一有机会进一步渴望得到艺术美的熏陶。

三十年前,我还在驻河南信阳市一所军校任计算机教研室教员时,吴琼主演的黄梅戏《女驸马》巡演至信阳,我第一次在异乡看到家乡的黄梅戏,那个亲切,那个甜蜜,那个回味,至今在心里还津津有味。那时候的吴琼,已被誉为“五朵金花”中的“黄梅戏女王”了吧。

二

来京后,我又看过多少次黄梅戏,因没有记日记的习惯,现在不是查无实处,而是连记忆都很不可靠了。长安大戏院、国家大剧院去过不少回,还有哪家剧院肯定也去过,只算纯粹消闲打发时光了,看的是什么,又有何回响,心中已忘得一干二净。

2021年11月28日晚,看完韩再芬版的《女附马》后,好在我作了一则简短随记:《女附马》多次看,一次比一次好看,看过后还想继续看。

今晚看完有新发现,回头得写篇文章夸夸公主。

先不夸出演的角儿,因为都是好角儿名角儿美角儿,韩再芬值得夸,余淑华值得赞,老生马自俊、张银旺都值得扬。但我要说的是剧情中的公主,通情达理、深明大义,既善随机应变,还会撒娇应对。若是一个得了公主病的公主,整个剧就不会是喜剧收场,首先是冯素珍推出午门斩首,随之李兆廷难逃牢狱之苦,兄长冯益民遭牵连之害,宗师刘大人受失察之灾,还不知昏君又有何戏言昏招。

总之,在赞美冯素珍善良、勇敢、聪慧的同时,必须赞美公主的美心善心同情心。成人之美,自己更美!

还得说一句,冯素珍不是“民女”,而是妥妥的“官二代”!李兆廷父亲官居一品,冯顺卿与其同朝为官,才有李冯两家官官相亲、许配为婚。从头至尾没有“民女”,只有“官二代”冯素珍。

瑕不掩瑜,戏是好戏,值得一演再演!

再次感谢家乡艺术家的精湛演艺!

这则随记,我私下里转发给了一位任上任后关心、支持、爱护家乡黄梅戏的老友老兄老部长张桂生,并附言:“班门弄斧家乡戏。平时读书累了,停下休息就爱听一曲折子戏。只要从安徽来京演出的戏团,到现场看比在家听过瘾多了。”

兄长回复:“难得!在外的安庆人都能像你这样关心黄梅戏,称赞黄梅戏,熟悉黄梅戏,支持黄梅戏,黄梅戏再创辉煌真的指日可待啊!谢谢啦,下次回来请你看戏。”

兄长说到做到。有一次,我回宿松,专程去市里拜访他,他请我看了不少名角儿表演的折子戏,让我陶醉在悠扬委婉的旋律中,尽情享受着家乡艺术的感染。

三

今年能看成《女驸马》,可谓一波三折,总算如愿。

此次演出组织方、协调人(恕让做好事者默默无闻,避免来年索票者盈门)问我看哪几场,我毫不犹豫地问答:“‘徽州’场。”因为多次看过《女驸马》,从无“一梦到徽州”。到我再想看《女驸马》去细究“民女”冯素珍时,组织协调方已是一票难求了。

转益多师,询问黄梅戏故乡的一位在京同乡,他已获得最后一场的《女驸马》戏票两张,自己忙得日夜加班,提前两天同城快递予我,我顺手放在一本正在阅读的家乡学人撰写的“钱穆与现代中国学术”的回忆录上,方便自己随时看得见。

从想看“驸马”到一票难求,从一票难求到两票在手,这可谓“一波二折”,又经“第三折”,我和一位爱看黄梅戏的乡友总算进入国家大剧院。

进入剧场前,随手拿份剧照,翻阅到剧情梗概,直接明了:“讲述了民女冯素珍冒死救夫,经历了种种曲折,终于如愿以偿,成就了美满姻缘的故事。”

早年从《潜山县志》(1993年版)了解到:左四和(1902-1983,著名民间艺术家,潜山五庙乡人,出生于戏曲世家)集黄梅戏、高腔、弹腔三个剧种于一身,融会贯通,将弹腔、高腔部分传统剧目移植成黄梅戏,丰富了黄梅戏剧目。他口述弹腔剧目《双救主》,亦称《双救举》,由王兆乾改编为黄梅戏《女驸马》,成为黄梅戏传统剧目,是一部极富传奇色彩的古装戏,讲的是湖北襄阳道台之女冯素珍与李兆廷自幼相爱,由母亲作主订亲。后来李家衰落,素珍母也去世。素珍继母嫌贫爱富,竟逼李兆廷退婚。素珍被逼女扮男装进京寻兄冯少英,又冒李兆廷的名字应试。不料竟中状元,被招为驸马。洞房之夜素珍将真情告诉公主。皇帝迫于形势只好赦免素珍,命李兆廷顶状元之名并与素珍完婚。公主也与改名做了八府巡案的冯少英成亲。

冯素珍姓名未变,但民女与道台之女不是一个概念。

道台,也称道员,清代官名,是省(巡抚、总督)与府(知府)之间的地方长官,一般为正四品,而驻外道台中二品和三品的皆有。冯素珍,以今天的说法,是个妥妥的“官二代”,至少是个四品官员的后代,而不是普通的民女。否则,在那个讲究门当户对的年代,她前与官居一品的李家许不成亲,后与朝中相爷刘家牵不上媒。

11月24日晚7时30分,《女驸马》演出准时开幕。与2021年这个演出季相比,既有熟悉的老戏骨,还有变换的新角儿,比如扮演公主的角儿换成了张敏。戏到后期,我一边欣赏韩再芬和张敏的表演艺术,一边品尝唱词唱腔的韵味之美。特别是女驸马一角的称谓随着角色的变化而变化,无论谦称奴家、下官、寒儒,还是借代钗裙,或是高中状元后在刘大人面前自称学生,就是皇上得知驸马身份后赐封为义女、才女,我都认为名称得当,唯独冯素珍在公主面前哭诉“且容民女诉冤情”“民女名叫冯素珍”“民女只为救夫命”之中的“民女”名不符实,只有皇上一句“民女若是出我朝”勉强可行,因为古代大臣的女儿和平民的女儿在皇帝老儿面前都是平民身份。在古代,就没有“臣女”与“民女”这么个叫法。民女,只是现代人的称呼,有工具书为证。

查商务印书馆《现代汉语词典》“民女”词条:百姓家的女子。查商务印书馆《应用汉语词典》“民女”词条:普通百姓家的女子。“百姓”,军人和官员以外的人。至于“老百姓”一词,意思与“百姓”一样,只是更加口语化而已。

查商务印书馆《古代汉语词典》和上海辞书出版社《辞海》,“民女”一词均未收录,可见,“民女”不是古代人的称谓。而《古代汉语辞典》且录有民丁(丁壮之民)、民母(民妇;皇后)、民牧(治理人民的人,君主或官吏)、民人(人民,百姓)、民贼(残害人民的人)等与民相连的一系列名词。

现代人写古装戏,以现代语言写成,误用了“民女”一词,于此剧此处,既不恰当,也不自洽。冯素珍在公主面前,可自称“奴家”。那个万恶的旧社会,纵使大臣与皇家也不会平起平坐。所以,人民需要不断抗争推翻皇权,走向共和,实现人人平等。现代人替身子还在奴家时代,嘴巴上却唱着民女过过嘴瘾,唯此心情,我能理解。这里,说我吹毛求疵,或说看戏献疑,我都接受。只有一个心愿:我爱家乡黄梅戏!

四

谢幕时刻来了!鲜花与掌声一起,演员同观众共情。

艺术发扬了,各有收获了,戏迷更是过瘾了。

韩再芬,安徽再芬黄梅艺术剧院一院之长,年过半百,台台柱子;精湛演艺,场场饱满;精力体力,天天付出;实属不易,实也获赞。

剧院主持人除感谢首都观众对安徽黄梅戏艺术的热情、关心和支持外,对国家大剧院友好的合作之情也表达了善意和敬意。我作为一名观众,因国家大剧院为观众实诚服务而赋予的人性化管理方式,由衷表示个人的谢意和感激。

“一波二折”已讲过,现来略述“第三折”。

我离家坐地铁1号线,至天安门西从C口出站,直通国家大剧院。在检票处,拿着手机与开车前来的乡友联系并会合。他已停稳车子,正在往检票口走来。我一掏口袋,“坏了,两张票搁在下午还在阅读的书上,出门时偏偏忘了。”

离演出也就半小时,回家取票显然来不及。乡友到剧院西售票处当面陈情,我与家人联系找出票据。售票管理人员让我与家人进行视频通话,展示票据,确认无误,并提示我家人把原有的两张票从中间撕开后,他立即当场重出两张新票。真好!这就是实实在在的人性化。现代技术不是用来对人进行管卡压的,而是用于更加方便人的生活的。视讯技术发挥了很好的桥梁作用。技术文明的背后,是人的善意和真诚服务于人的意识觉醒。