开启保护传承新路径

档案里的非遗剪影

剪纸艺术始于先唐时期,具有广泛的群众基础,充实于各种民俗活动中,是中国民间历史文化内涵最为丰富的艺术形态之一。2006年5月20日,剪纸艺术被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

在市档案馆,珍藏了一组“特色档案”——市级非遗“龙山剪纸”的作品和资料,包含《和为贵》《振风塔》《此地宜城》等9幅融合安庆地域元素的剪纸作品,以及完整的申遗资料、《龙山剪纸》教学资料,既彰显了非遗技艺的艺术价值,更通过档案化收录实现了传统文化保护与活化利用的双向赋能。

剪纸作品《振风塔》《此地宜城》《延乔兄弟》《为救李郎离家园》和《龙山剪纸》教学资料。

“档案+非遗”

构建文化传承互通互融

非遗的活态传承离不开档案的支撑,档案的价值增值亦需非遗资源的充实。2024年,市档案馆以非遗档案征集为抓手,举办首个非遗作品捐赠专项活动,将“龙山剪纸”相关珍贵资料纳入馆藏体系,包括代表性剪纸作品、申遗过程中的文献材料、影像记录,以及宜秀区月形小学的教学资料《龙山剪纸》2册,形成了“实物+文献+数字”的多元档案载体。

“龙山剪纸”市级代表性非遗传承人曹英杰介绍:“我捐赠的这几幅作品都是安庆题材,分别是近两年创作的以革命先烈、地标建筑、戏曲文化为主要内容的剪纸作品。”他认为,将龙山剪纸作品及申遗等材料捐赠档案馆意义深远,其一是感谢档案馆提供的珍贵史料和档案支持,让项目得以顺利申遗;其二是为之后申遗的民间艺人或机构提供相应的样板资料作为参考;其三是希望龙山剪纸这项非遗在档案馆的专业保管和利用下,充分发挥其应有的历史价值和艺术魅力。

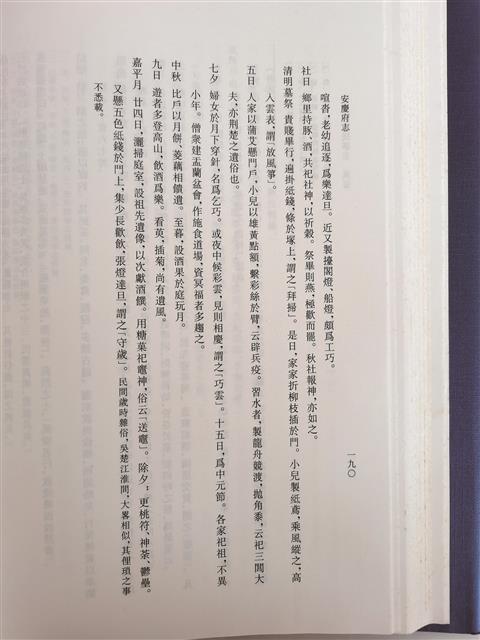

“龙山剪纸”申遗过程中,市档案馆馆藏《安庆府志》(清康熙六十年张楷修编撰)卷之六“民事志”的“风俗”章节记载:“除夕:更桃符、神荼、鬱壘。又悬五色纸钱于门上”,为其追溯300余年历史提供了关键史料依据——其中“五色纸钱”作为民俗剪纸的早期形态,各地叫法不同,有些地区称之为“门笺”“门联”等,其作用与今天所使用的窗花大致一样,主要用于装饰生活、烘托氛围等。这份档案资料对非遗历史渊源的考证起到了支撑作用,直接奠定了项目的历史价值基础,助力龙山剪纸于2022年入选宜秀区级非遗名录、2024年晋升市级非遗项目。而本次捐赠的全套资料,既丰富了市档案馆非遗专题档案的内容,也为后续同类项目申遗提供了标准化的档案参考样本,实现了“档案支撑非遗认定、非遗丰富档案内涵”的良性循环。

《安庆府志》关于“风俗”章节记载:“除夕:更桃符、神荼、鬱壘。又悬五色纸钱于门上。”

“无形+有形”

档案赋能非遗载体保护

作为安庆民间艺术的重要组成,“龙山剪纸”发祥于宜秀区,流行于皖西南地区,其发展脉络从清代早期的民俗剪纸,到晚期的花样剪纸,主要作为刺绣的底样。清朝晚期,剪纸已成为当时必备的女工之一,传承群体主要为女性。第二代传承人王淑珍(1921年-2007年)善于剪制刺绣花样,解放前从事相关工作,解放后主要从事花样剪纸的剪制、刺绣和衣服制作等工作;其子黄德义,自幼随母学艺,上世纪60年代,开始从事剪纸职业,先后创作出了《孟德巡夜》《黛玉焚稿》等大量剪纸作品,在省内具有一定的知名度;第四代传承人曹英杰在传统技艺的基础上融入现代设计理念,先后创作了传统花样剪纸《凤戏牡丹》、传统民俗剪纸《五福捧寿》、现代剪纸《闻汛而动》等作品,作品《历史是由人民写的》被湖南宁乡刘少奇同志纪念馆收藏、《百岁正青春》被安徽省档案馆收藏、《古村焕新颜》获第五届安庆市文学艺术奖。这些均通过文字记录、作品实物、影像资料等形式形成完整档案链条,使“无形”的技艺传承转化为“有形”的档案资源。

“‘龙山剪纸’非遗作品等资料记录了非遗技艺的历史源流、技艺特色、传承发展脉络等全过程信息,成为文化传承的媒介和宣传教育的‘活素材’,激励更多人了解非遗、认同非遗、保护非遗。”市档案馆相关负责人表示,非遗档案作为中华优秀传统文化的重要载体,其建设与开发不仅关乎文化的传承与发展,更对增强民族文化自信、推动文化创新具有深远影响,因此档案保护被视为非遗保护工作的重中之重。

市档案馆将持续深化非遗档案资源建设,拓宽征集渠道,有序地开展非遗档案的征集、收录与整理工作,推进数字化保护与专题数据库建设,并积极开展研究和开发利用工作,让档案走出库房、走进公众。同时也呼吁社会各界共同参与到非遗文化的保护传承中来,希望更多的社会团体和个人积极向市档案馆捐赠非遗档案资料,包括文字文献、实物作品、影像记录等各类载体,通过档案的专业保管与活化利用,让非遗文化服务当代、造福人民,也为保护和传承中华传统文化贡献档案力量。